のとろ原キャンプ場(鏡野町)

津山市のお隣鏡野町にある「のとろ原キャンプ場」が5月23日(土)より営業を再開したと知り、懐かしくなり行ってきました。

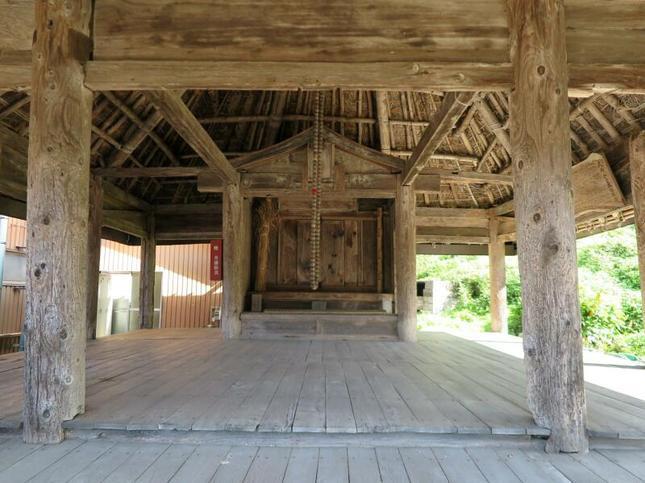

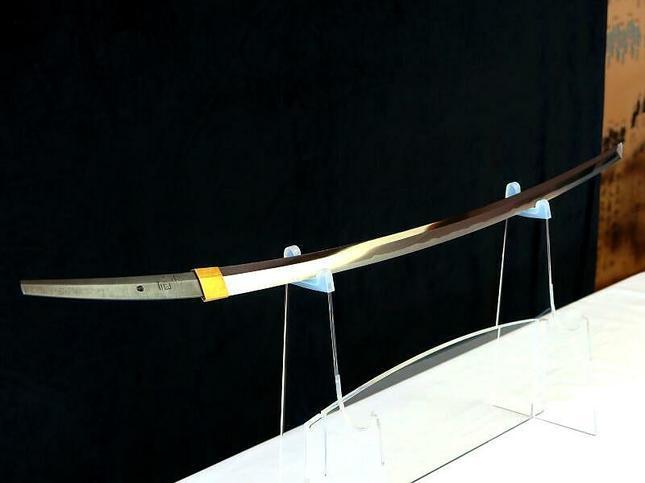

標高700mの大自然にかこまれているのでとても涼しく家族でキャンプするのにはもってこいのキャンプ場です。テントサイトでは既に若者や家族連れが来られていました。また、キャンプ場の近くには、鍛冶屋谷たたら遺跡があり徒歩5分ほど歩くと森の中に小川があり、涼しい風が吹いていてとても涼しくマイナスイオンたっぷりの自然を満喫してきました。すぐ下には、のとろ温泉・のとろ館があります。(2020年5月30日撮影)

http://www.e-tsuyama.com/

http://www.e-tsuyama.com/