一遍上人伝承地(旧勝北)

一遍上人伝承地 種別 / 記念物(史跡) 指定年月日 / 昭和57年12月23日

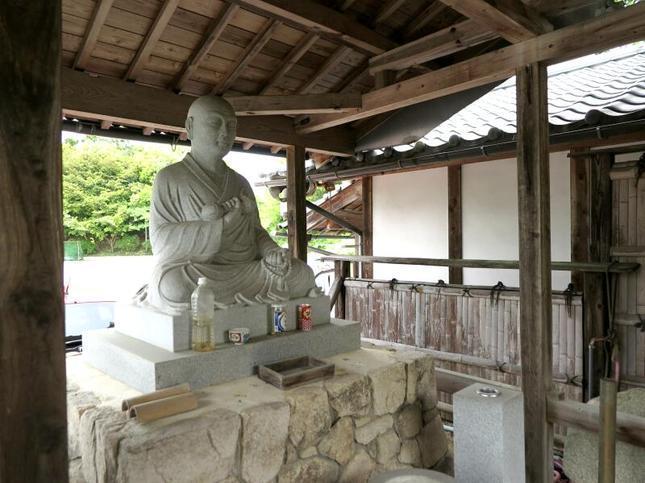

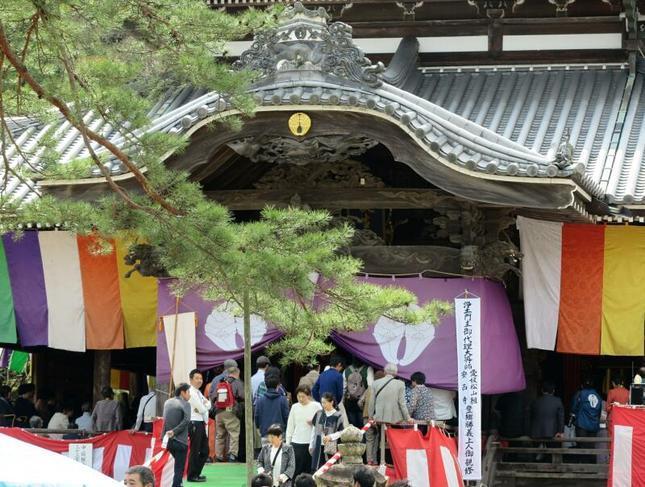

所在地 / 中村393番地 所有者 / 新善光寺

時宗の開祖、一遍上人がその教えを広めたといわれる地です。京都の観喜光寺が所蔵する「一遍聖絵」は、念仏を唱えながら諸国を巡り歩いた一遍の生涯を描く絵巻物であることは一般によく知られています。

その中に美作の中山神社に滞在したことが載せられており、詞書の一節に「それを(中山神社)たちて、かなもりと申所におわしたるけるに・・・・」とあります。その「かなもり」は、現在の金森山新善光寺がある場所だろうとされています。一遍上人が伯耆の国から美作に入り、中山神社を訪れたのは弘安8年(1285)のことでした。(文:『津山市教育委員会 津山の文化財より』)(2017年8月12日撮影)