|

▲あでやかです。

津山らーめん、桃太郎地鶏の山賊焼、桜さば寿司、げた、津山銘菓、新高梨、ぶどう、メロンパン、袋小物、たこ焼き、さをり織り小物、とうふ、などなど

※その他にも色々あります。

▲お殿様姿

▲格子戸から

▲うき草のギャラリー

▲桶水もあります。

▲みこし

▲みこし(2007)

2008は時代行列・消防音楽隊・ギャルみこし・子供こてき隊・藤間流踊り等々の大パレードが練り歩きます。

|

|

▲沖縄県人会の踊りで美作大学の学生さん達が大活躍でした。

▲消防音楽隊

▲おどり(2007)

▲城東屋敷

▲いろんなお店も出店して賑やか。

▲あつあつが食べれます。

▲掘り出し物もありました。

|

|

▲旅姿

▲テントで一休み

13町内会より出店のうまいもん屋台が、むかし町を埋めつくします。

▲香葉さんの茶店

▲何を作っているのかな?

▲うきくさギャラリー

▲かわいい(2007)

2008.11.2はちびっ子がボランティアガイド(10時〜12時)をしてくれます。

城東に住んでいる子どもたちが、お年寄りの荷物を持ったり、史跡を案内したりします。はっぴを着ているので気軽に声をおかけください。

|

城東地区について

津山は「城下町」と呼ばれます。ただ単に城下町なら全国津々浦々数え切れないほどありますが、津山の場合は少し変わった城下町なのです。

まずお城山の石垣をごらん下さい。この石垣は色々な文章に日本屈指とお褒めいただいておりますが、見事な石組みが残っております。そして次に「城東むかし町」ですが、なぜ今「むかし町」なのかといえば、大きな理由があります。

都市文化の発展は歴史的遺産を破壊する"負"の部分も伴います。不幸にして、いやこれは「幸いにして」と言ったほうがいいのかもしれませんが、ひとり城東地区は開発から取り残されてしまいました。そして、城東地区は400年前の城下町創造の「都市計画」をそのまま現代に伝える不思議な都市空間として存在しています。

森忠政は城下町を創るにあたって、まず武家屋敷を配置し、次に町人地を定め、他に寺社地を設けました。城東地区はそのままの縮図といえます。

城東地区を東西に走る上之町通りを武家地と寺社地に振り分け、出雲街道にいたっては表通りを商人町に、脇町・裏町を職人町と定めました。縄張りの境界は通路を持って定めました。城東地区を南北に走る13の小路は往時の構えそのままです。今に残る生活道の要です。

城東あらかると

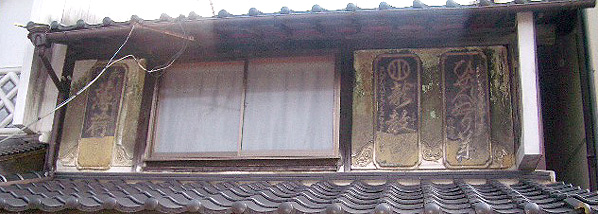

城東地区の街道に面する主屋の建築年代は江戸時代の物68戸、明治時代56戸、大正時代24戸が認められると、平成元年の調査で報告されています。

街道に立って家並みを眺めると、総じて軒が低いことに気付かれると思います。

城東地区の町家の特徴は軒の低い平入二階建(つし二階)と壁の部分にあります。大屋根は桟瓦、下屋(庇)は本瓦葺(神社仏閣に見られる)です。ハイライトの二階の壁の部分は、白壁の「漆喰壁」、漆喰を盛り上げた「なまこ壁」、そして防火と各戸の区切りを示す「袖壁」等々。窓に関しては「虫籠窓」や「あらし窓」。また窓を覆う「出格子」、「平格子」といった数々の特徴があります。 1軒1軒じっくりお味わいください。

|