神楽尾城跡

|

▲頂上の景色(取材2009.6.6) 神楽尾城の概要 |

||||

|

||||

|

▲沼から観た冬景色

▲スキーのストックが杖です。

▲子どもの頃食べました。

▲土橋道案内 |

▲神楽尾公園看板↓

▲出発です。↓

▲なんです?この石↓

▲ここには親切に杖?(スキーのストック)があります。とても助かりました。 |

▲二の丸案内↓

▲土橋↓

▲こんな道です。↓ 途中小原ルートと合流します。

▲やまゆり↓ |

||

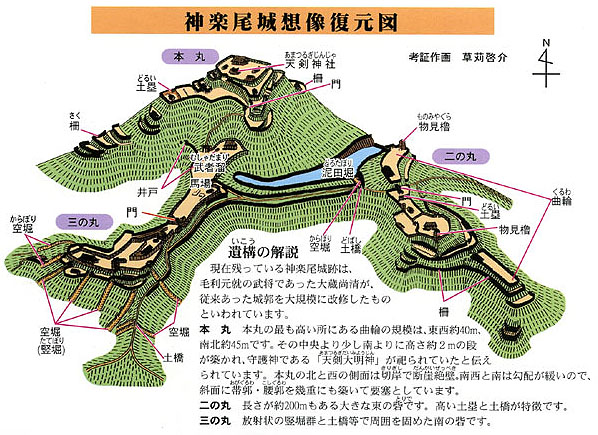

| 神楽尾城の主な歴史 鎌倉時代には、宇都宮教貞が神楽尾山系の「平家が城」に在城したと伝えられています。南北朝争乱期からは「太平記」の記述にもあるように、山名氏(山陰)と赤松氏(播磨)が美作を繰り返し支配しました。その都度、神楽尾城の攻坊が行なわれたこと等が「作陽誌」にも記されています。 戦国時代になり、尼子経久が美作に侵入した時は、山名右京太夫氏兼が神楽尾城の城主となっていました。そして、永禄9年(1566)毛利元就が山陰の雄、尼子義久を滅ぼし、美作も毛利氏(安芸)が支配するようになりました。 その後、織田信長の武将、羽柴秀吉の中国攻めに従った宇喜多氏と毛利氏の勢力が一挙に激突することになると、神楽尾城は毛利氏の重要な拠点のひとつとなりました。その頃、神楽尾城には、大蔵甚兵衛尚清と千場三郎左衛門が居城していました。 備前の宇喜多直家は美作での拠点として、吉井川を隔てた南側の荒神山に城を築き、その武将、花房助兵衛職秀を置いて毛利方の諸城に対抗させました。 神楽尾城側は、天正7年(1579)織田方になった宇喜多氏の対して花房氏の荒神山城の攻撃を計画しました。ところが、この計画は花房職秀側の密偵に事前に察知されていました。夜襲を決行した神楽尾側は敗北し、逆に荒神山城の伏兵の攻撃によって城に火を放たれ遂に神楽尾城は落城しました。 その後、天正10年(1582)の備中高松城の落城を経て、天正12年(1584)には美作から毛利氏の勢力が退去し、名実ともに美作は宇喜多氏の支配するところとなりました。 |

||||

|

神楽尾城にまつわる話

▲やまゆりが咲いていますが、皆さん採らないで!と書いてあります。

神楽尾山妖怪降伏の事 神楽尾城の悲話 |

▲途中の景色も綺麗です。 神楽尾城にまつわる話 |

|||

|

▲本丸近くまでやってきました。↓

▲馬場の案内↓

▲三の丸の案内↓

▲三の丸でわらびが沢山あったので、急遽ワラビ採り。 |

▲三の丸から観る↓

▲イスが置いてあります。 ここから本丸へ↓

▲だんだん下り坂になります。↓

▲ここには井戸があったそうです。↓ |

|||

|

▲案内板 |

||||

|

▲展望

▲本丸跡

▲記念に記帳してきました。

▲わらびが沢山あります。 |

▲記念の地図全体

▲地図

▲三等三角点 途中出会った年輩の方に「何度来られたのですか?」とお聞きすると、160回目だそうです。また、若い方にお聞きすると「初めてですが、癖になりそうです」とおっしゃっておられました。記帳されたのを見ると、皆さん朝5時頃から登られているようですね。 健康にはとても良いと思います。友人とまた来ようと約束しました。 |

|||