高室山 浄光院 愛染寺

|ぼたんの花を見たい方はこちらへ| |

||||

|

高室山 浄光院 愛染寺 縁起 |

||||

| 2009.9.19・20 | ||||

|

▲神崎與五郎母堂の墓

▲棟田博原作「吉井川」の主人公おりんの碑、昭和48年建立。

▲浄水 高室山 浄光院 愛染寺 〒708-0045 津山市西寺町98 TEL0868-22-3059 ・本尊 千手観世音菩薩 ・年中行事 毎年2月第一日曜日 毘沙門天初詣で会式とし、柴燈大護摩供の法会を行う。 高野山真言宗美作88ヶ所霊場 |

▲大師堂

▲大師堂前の延命地蔵 これはもと、津山城跡の御厩堀(オシマイボリ)の南側に建っていた。終戦のとき進駐軍が入ってくるので、小学校の前に仏像は好ましくないとして愛染寺に移したもの。

▲境内

▲毘沙門堂 毘沙門天=四天王の一人(持国天、増長天、広目天、多聞天)。黄色の身、憤怒の相で七宝荘厳の甲冑を着け、左手に宝塔を捧げ、右手に宝棒を握り須弥山の第四層にいて北方を守り、仏法守護、福徳施与の請願を有する。七福神の一人で、家内安全、夫婦円満、商売繁盛、交通安全の神様。

▲大師堂 |

▲山門

▲庫裏

▲客殿

▲碑

▲水子地蔵

▲5月の上旬にはボタンが見頃。 |

||

|

▲仁王堂

▲仁王像は市指定文化財彫刻にも指定されている。 |

▲鐘楼門及び仁王堂は、岡山県指定文化財建造物に指定されています。 |

|||

|

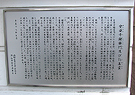

愛染寺鐘楼門及び仁王堂は、境内の南西に位置し、旧出雲街道に面して建てられています。建立時期は、棟札の写しに記される正保元年(1644)と推定されています。 |

||||

|

▲愛染寺鐘楼門及び仁王堂案内板 |

▲鐘楼門 |

▲鐘楼門の軒先 |

||

| 愛染寺の歴史 高室山 浄光院 愛染寺は慶長10年(1605)3月、僧畠山快雲によって創立されました。 元々快雲は武州(武蔵国)の人で、畠山重忠の遠裔になります。快雲は備前国、現在の岡山市磨屋町薬師院金剛寺に初代住職として住しておりましたが、ちょうど森忠政候が美作に入封し、津山城築城に取りかかったか頃、真言密教を弘めることを目的として、津山地に移り住みました。しかし一説には森候が備前の快雲を招聘し、西寺町のまちづくりを成すべく快雲にその責務を命じたともいわれております。 そのころ津山は築城が始まって1年後、現在の西寺町は整備以前でありましたので、快雲はひとまず藪の鼻(現在の小田中新屋敷町内)に庵を造り、ここを拠点として城下町計画の進行を待ちつつ布教活動を始めたと考えられています。(ちなみに現在その場所は「愛染寺奥の院」として多くの信者さまの信仰を得ています) 創立当時は、 高室山 愛王院 金剛寺と号しておりました。後、第三世専啓の時代に愛染寺と改めました。当時森長継公祈願所となり、末寺院も美作地内に多くありました。 建造物に関しては、二世快英の承応年中に盛んに建立され、諸堂がこの時期にほぼ完成しました。初代快雲は不動堂を元和9年(1623)に修造、続いて二世快英が千手観音を寛永17年(1640)、鐘楼門を天保元年(1644)、十五仏堂を承応3年(1654)、修多羅藏を万治3年(1658)に建立したとされています。 不幸な歴史として語り継がれているのが、明治の時代血税一揆(明六一揆)が起こり、明治6年5月27日、一揆勢が愛染寺内にあった僧侶の研修施設であった教学院(学寮)を打ち壊しました。当時北条県によって設立されつつあった小学校と間違えられたということです。 その後明治9年(1876)には、火災により鐘楼門、山門、倉庫以外が全焼しました。十三世昭南は庫裏、牛王所堂(現在の毘沙門堂)、祖師堂(現在の大師堂)を建立しましたが、本堂の再建には至らずに、備前西大寺に転柱となってしまいました。 再建が具体化されたのは十五世貞純の代になってからです。大正2年(1913)壇徒総代会において本堂他の再建を決議し、翌年より工事に着手しました。その概要は、牛王所堂・客殿・庫裏の移動、鐘楼門・大師堂の修理、方丈・玄関・本堂・廊下・塀などの新築を行っています。付帯工事などを含めてすべての工事が完了したのは大正9年(1920)でした。以後、大師堂建て替え、本堂屋根葺き替え等を経て現在に至っております。(情報提供:愛染寺) |

||||