都市縁組【津山市と小豆島の土庄町】

|

|||||||||||||||||||||||||

|

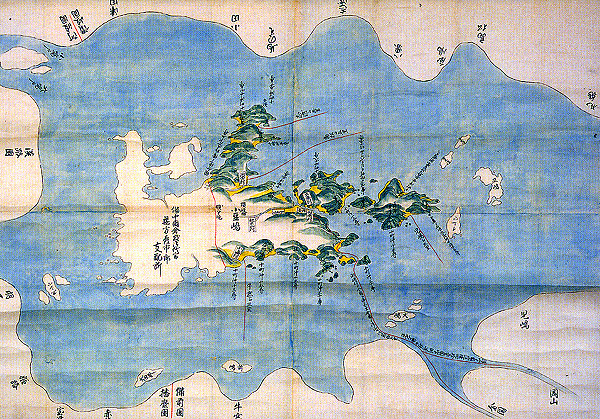

▲津山郷土博物館発行「津山藩と小豆島」より小豆島絵図 津山藩領と天領を明確に区分して描かれた小豆島図である。小豆島からの海路が各地に伸びているが、その中で旭川・吉井川経路での津山までの道程のみが本土に達する形で描かれている。 2009年8月 土庄町スポーツ少年団交流会の様子 江戸時代後期の小豆島は、土庄村(豊島を含む)、渕崎村、上庄村、肥土山村、小梅村、大部村、池田村、草加部村及び福田村の9か郷で天領として倉敷代官の統治を受けていたが、今からおよそ165年前津山藩八代藩主松平斉民公が幕府に対し領地替えを願い出た(美作略史)ことが発端となって天保8年(1837年)11月幕府は、但馬、丹後国のうち2万4千6百石余と、美作国、讃岐国のうち2万7千9百石余との村替えを命じた。この命令により、翌9年3月小豆島のうち大部、福田、草加部の3村を除く西部6か郷5千9百余が、津山藩の領地となって統治されるようになったのが津山市と土庄町の「えにし」の始まりで、これが明治維新の廃藩置県まで33年間続き、その間、主に吉井川を利用して、島からは海産の塩をはじめ、醤油、素麺などを、津山からは山の幸や農産物の交易が盛んに行われると同時に、島四国八十八ヵ所霊場めぐりなどの人の往来、またこうした行き来に伴い、教育や文化の交流も活発になり、山の国と海の村とが友好と親善の強いきずなで結ばれた歴史があった。(文:土庄町スポーツ少年団交流会式次第より抜粋) |

|||||||||||||||||||||||||

|

▲平成21年度 土庄町・津山市スポーツ少年団交流会が、8月1日(土)~2日(日)に行われました。 14:30土庄港出港のフェリーに乗船。デッキから身を乗り出して手を振ってお別れです。 土庄町と津山市の都市縁組の経過(文:土庄町スポーツ少年団交流会式次第より抜粋)

|

|||||||||||||||||||||||||

|

▲「オリーブの丘」にて、地元の製麺組合さんが〝そーめん流し〟のイベントを開催していて飛び入り参加しました。全長20~30メートルの竹をサーッ流れる素麺をみんな競い合って食べていました。

▲タコや鯛、ヒラメや鯵といった魚が入っていました。

▲魚は、スーパーでパックに入っているのではなく、こうして海の中を泳いでいるんです、、、、当たり前なんだけど(笑)

▲最後の記念品の交換

▲14:30土庄港出港のフェリーに乗船。デッキから身を乗り出して手を振ってお別れです。

(写真・文提供 少林寺拳法勝北スポーツ少年団 畝岡さん) |

▲土庄町にて

▲地元の漁師さんが仕掛けてくださって、津山と土庄の子どもたちが共同作業で行った「地引網」漁です。

▲あまりにも元気で、うかうかしてて網を飛び越えて逃げていった魚もいました。

▲有名な「マルキン醤油」の工場を見学しました。

▲土庄町にて

▲宿舎での朝食です。

▲大きな船

▲仲良くお弁当です。

▲無事に予定通り18時頃、津山総合体育館に帰着しました。 |

▲平成21年度 土庄町・津山市スポーツ少年団交流会が、8月1日(土)~2日(日)に行われました。今年の1月末に土庄町の子どもたちが津山市に来て、交流しましたが、今度は津山市の子どもたちが小豆島に行く番でした。

▲土庄町の団員たちとの対面式です。

▲校舎のすぐ前は、海の最高のロケーションでした。海につかる者、魚釣りをする者と2班に別れて楽しみました。

▲数年前に廃校となってしまった「戸形小学校」体育館に移動し、みんなでうどんを作りました。

▲大人も真剣です。

▲板上で麺棒を使って延ばして出来上がったうどんを包丁で切っています。 |

|||||||||||||||||||||||

以下、津山教育委員会発行『私たちの津山の歴史』より抜粋 |

|||||||||||||||||||||||||

|

開国を進言した藩主斉民

|

松平斉民は開国を勧める意見書を出しています。「アメリカはイギリスから独立した大国である。戦っても、中国のアヘン戦争のように勝ち目はない。積極的に開国して貿易をしたほうがよい。」というもので、洋学が盛んであった津山藩の国際的視野の広さがみられます。 この斉民は将軍家斉に十四子でした。津山松平家と養子縁組がきまったとき、津山藩は五万石から十万石になり、倉敷(今の林野)・久世・楢・池ヶ原・大崎・勝間田などが領地に加わりました。のちに小豆島三十一か村も領地になりました。庶民の教育のために、小姓町に教諭所を開いたのもこの斉民です。 | ||||||||||||||||||||||||

|

津山でさかんになった神伝流

|

水泳の神伝流というのは、江戸時代の初め、熊本藩に始まった繰船法・水馬・渡河などの兵法です。今では泳ぎ方にその形が伝えられています。 小豆島が領地に加わり、水練の必要を感じた津山藩は、1820年、正木兵馬ら3名の軍学者を松山藩(愛媛県)に派遣し、松山に伝えられてきた神伝流の手ほどきをを受けさせました。帰ってきたかれらは、吉井川の明石屋淵を水練場として、藩の子供たちに水泳を教えました。 その後松山に派遣された植原六郎左衛門が免許皆伝をうけ、指導者の中心となると、各地から津山に学びにくるようになりました。江戸でも水練場を開いて教えたので、神伝流は全国に広がっていきました。 |

||||||||||||||||||||||||

|

小豆島と鞍懸寅二郎

|

1864年、津山藩領だった小豆島の池田湾で、外国船に乗せてもらって見学していた蒲生村の漁師が、イギリス人のピストルの弾に当たり即死しました。 当時、日本は外国と貿易を始めていましたが、薩摩藩や長州藩と外国船との撃ち合いが起こるなど、外国にものが言いにくい状態でした。このようななかで、津山藩の代表として、幕府を通してイギリスと交渉し、洋銀200枚(約1千万円)を漁師の家族につぐなわせたのが鞍懸寅二郎です。池田湾の近くには、このことに感謝し記念した「恩澤の碑」がたっています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

ゆれる津山藩

|

幕末、津山藩と幕府や朝廷の間で活躍した武士の一人に、鞍懸寅二郎がいます。寅二郎は赤穂藩(兵庫県)の出身でしたが、若いとき江戸で儒学を学び、津山藩の学問世話掛となり、幕府や他の藩との交渉役などをつとめました。また改政一揆では、民衆の説得に当たり、一揆をしずめました。 明治になり、徳川の親戚である津山藩は、朝廷の敵とみられましたが、寅二郎は藩内をまとめ、津山藩が新政府に従うことを、政府や周りの藩に伝えました。 その寅二郎は、藩の代表として活躍する一方、政府の役人として、廃藩置県などの仕事を進めていましたが、1871年津山で何者かに殺されました。 |

||||||||||||||||||||||||

| 津山藩領だった土庄町 | 香川県小豆郡土庄町は、岡山港からフェリーで約70分のところにあり、人口1万9千人、面積74平方キロメートル。津山市は1985(昭和60)年に、土庄町と歴史友好都市縁組を結びました。 | ||||||||||||||||||||||||

|

津山藩と土庄町 |

小豆島は水が少なく、米作りには不向きでしたが、江戸時代、漁のほか、塩やしょう油、素麺などの特産物を、京や大阪に売りに出していました。藩主の斉民が、遠くはなれた小豆島を津山藩領に希望したのは、これらの商売からあがる利益と海に注目したからかもしれません。 江戸時代には、小豆島からたくさんの若者が津山へ奉公に来ていました。現在は、津山から小豆島へ、観光や「おへんろさん」の八十八か所巡りで、多くの人が訪れているほか、スポーツ少年団が交流を行っています。 |

||||||||||||||||||||||||

| 町指定史跡「陣屋の松」 | 淵崎小学校のあるところに、津山藩の陣屋がおかれていました。ペリー来航後は代官が常駐し、1858年には、大砲一門が備え付けられました。最後の代官平沼正雄(子どもの騏一郎はのちの内閣総理大臣)でした。 | ||||||||||||||||||||||||

| 西部百姓一揆の碑 | 美作改政一揆がおさまった翌年の1867年正月、小豆島でも大きな一揆が起こりました。黒岩村には、この一揆で島民のため活躍して捕らえられ、ひとり津山で死んだ定蔵のくよう塔がたてられています。 | ||||||||||||||||||||||||