稲葉さんの通った学校

| |トップ|イナバ化粧品店さん|川崎八幡神社|くらやさんと鶴山公園|稲葉さんが通った中学校|稲葉浩志さんが通った高校|稲葉浩志さんの写真・サインがあるお店|稲葉浩志さんの写真・サインのあるホテル|おめでとう稲葉さん「B'z」殿堂入りと「B'z」コピーバンド|津山駅・東津山駅|ごんごバス|稲葉浩志さんゆかりの地マップ|メッセージ| | ||||

|

▲重要文化財「津山高等学校本館」 |

||||

|

▲初代菊池校長の銅像 岡山県立津山高等学校は、明治28年9月に岡山県津山尋常中学校として開校、同32年4月に中学校令の改正にともなって岡山県津山中学校と改称、昭和23年に新制の高等学校となる。 ★校訓の「畏天敬人」とは、万物の支配者としての天を畏敬し、崇拝して、天の命にかなうように生きる。同時に、人を尊び、自己を愛することである。「悠久な自然の摂理に思いをいたし、自他共に敬愛すること」。

▲裏庭です。

▲廊下です。(旧本館)

▲教室の窓もレトロで貴重です。(旧本館)

▲校長先生のイス。(旧本館)

▲レトロなタイプライター。

★津高バック ★昭和8年6月27日、与謝野鉄幹・晶子夫妻の来校。 ★本の保管部数は高等学校の中でも、トップクラスとお聞きしました。 取材に当たり、津山高校、 村松保則教頭先生、OBの 明楽智雄さんにご協力いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。 〒708-0051 岡山県津山市椿高下62 TEL 0868-22-2204 FAX 0868-22-3397 |

▲案内くださった村松教頭先生

▲階段を降りるときの配慮は見たことのないレトロな麻布?の滑り止めの工夫がなされていて、すごく印象的でした。

▲この茂った森は古墳です。

▲理科室にあった古い備品。

▲理科室にスタンドが。

▲稲葉さんも自習や講義を聞いたりした大講義室だそうです。(旧本館)

▲校長室です。(旧本館)

▲校長室の隣は会議室です。(旧本館)

▲歴代の校長の写真が。(旧本館)

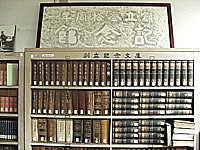

▲沢山の本が保管されています。 図書の冊数は誇れるそうです。

▲所狭しと資料本があります。(旧本館)

▲稲葉さんが通っていた頃の高校。 (同級生の明楽さん) 僕らの時代、一クラス50人位で、教室では、大勢の生徒達がひしめき合って勉強していました(10クラス450人位だった)。それこそ、ストーブを置くスペースがなくて、寒い冬は、上着を着て寒さをしのいでいました。そのときの上着のことを「津高マント」と言っていました。 授業も週2回が7校時、その後が部活でした。(今は毎日7校時) |

▲西側から見た津山高校

▲南側から見た校舎と駐輪場です。

▲十六夜(いざよい)祭。

▲07年の十六夜祭の中庭の様子。

▲運動会の様子。

▲稲葉さんが通っていた頃と同じ学生食堂です。

▲学食内の手作りパンが美味しい。

▲稲葉さんもここでオーダーしていたのでしょうか?

▲食券売り機です。

▲学食内ではノートやえんぴつも。 時々ファンの方が送ってほしいと言われるそうです。 ※学生食堂など、学校内は一般の方は入れませんが、お問い合わせいただければ、旧校舎は見学ができるそうですよ。

▲食堂前の水のみ場。

▲稲葉さんが練習したテニスコート

▲十六夜山古墳(前方後円墳) |

||

★是非読んでほしい本ですが、残念ながら現在は残っていないそうです。 |

||||

|

|

教科書になった「だめの子日記」は1976(S51)年に小学館から出版され、10万部以上の売れ行きみせて多くの反響を呼んだ光吉智加枝さんの遺稿集です。 光吉さんは、1975年2月26日朝、鏡野町から津山高校への通学途中、輪禍(自動車や電車などによってこうむる災難)にあい、高校1年生の若い命を閉じられたそうです。 (この特集に当たり、光吉さんのご両親も「嬉しいことです」と快諾くださいました。) 死後、彼女の部屋から小学校4年生以来書き続けてきた日記や読書記録が見つかった。それは誰の目に触れることも思わず、誰に読まれることも予期しない彼女が、その時々の思いを自由に思いつくまま書き綴ったものであり、気取らぬ、飾らぬ、自然で素直な内面が高い精神の結晶として残されていた。 自己を見つめ、周囲の家族や友人を見つめる眼は真摯で内省的であり、また社会を見る眼も鋭かった。『だめの子日記』の中に綴られた若い魂の純真な姿は、周囲の人の胸をうち、涙を誘った。 ※以下は日記の抜粋 |

|||

| 1972年 7月9日(日) | あたし、今いいこと、思いついた。期末テストのべんきょうしながら。あのねー。この日記がね、おわったらなー。やねうらにほうりこむん。そうして何十年もたって、この家をこわすときがきて、この日記をだれか見つける。そして、よんで「だめの子日記」という本にする。いい想像だーナ。 | |||

| 8月21日(月) | 想像力をおおいにはっきし、楽しくいこう。だれとでも心から接せ。悲しみを喜びにかえるのは想像だ。 | |||

| 12月8日 | 母は「わたしたちの時期をのがすと記憶力は衰え忘れていく。だから今のうちに覚えられることは全部覚えておきなさい。そうして損なことはありません」というのです。 そのとおりかもしれないけど、でも、そのことのおかげでいろいろな大切なものを捨てたような気がしてならない。 What do you have ? わたしは、高度な教育をなが年受けながらも、それを実際の生活に使うことのできない子である。こんな子が今の時代には多くいるのではないかと思う。そこにわたし教室の中で教育されることについての疑を持つのだ。どうしたら?でも人生はこれからであるか、と言えば、そのとおり。どう使われるかわからない。しかし、それより、わたしはこう思う。 屋外でわたしたちを教育(育てる)。そこで自由な気分で自然に親しむ。その中で疑問に思う点をみんなで見て、そして実験する。研究する。美しい小説、詩を読み合い、音楽をかなで、美術に親しむ、汗を流し、人々のために働かせる。旅をさせる。この地球を教室に、その中で生まれる疑問を教師とともに考え、解決すればわたしたちのものとなる教育になるのではないか、と思う。 |

|||

| 1973年 1月12日(金) | わたしはようやく見つけた。去年かその前、母からもいわれたことを、今ようやくわたし自身でつかみとった。わたしは、その姿のままで生きればよいのだ。人の心を気にし、自分に細工をしてよけい見にくい自分を作るより、話べたでも冷たくても、そのままで。 | |||

| 2月2日(金) | 私の日記は、その書いた時の感情である。その時(だけ)、思うことである。 価値がなく、読みかえされることもなく、自分にもその時の思いをすぐ忘れても、通用しなくてもいい。(これも、「その時の思い」ふっと思いついた浅いことである。) |

|||

| 3月1日 | 私はこのごろ正しい、自分の心に忠実な生活を送ってないように思える。私は二月のmidterm exams.が終わってから特に目立つ。ほんとうのことを言うと、私は生徒会の役員に出たことをこうかいしている。自分さえささえきれない私、やさしい心のない私に人の世話をしんみになってできるはずがない。なんと無責任。私はメロスにはなれない。 | |||

| 3月6日 | 女はやさしくなくちゃと思った。いくら頭がよく才が秀でても。女の美しさは、人を思いやる美しさである。私は女性的な美しさをもっていないおんなの子だけれども。 | |||

| 6月8日(金) | 陽子ちゃんがわたしにソックタッチをつけてくれた。くつ下がずっていたので、何もいわないのに、わたしにそれを貸してくれた。へたにつけたので、陽子ちゃんがわざわざつけてくれた。わたしはびっくりして、うれしかった。人の親切がどんなにすばらしいかわかった。 | |||