津山歴史民族館・キリスト教図書館

|

|森本家と基督教図書館|歴史民俗館2階第1室|歴史民俗館2階第2室|伊藤祟人「津山スケッチ画展」| その他、 つやま自然のふしぎ館|津山郷土博物館は、お得なセット料金になっております。 |

||||

|

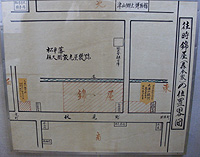

▲錦屋(江戸〜明治・大正時代)当時の錦屋を表現した版図 錦屋は森・松平両藩の町年寄役、札元(松平藩)、御用商人として傍ら明治末期まで約300年間、金融業、呉服商、時計店などを営んでいました。 |

||||

|

▲森本慶三記念館(旧基督教図書館)この2階が歴史民俗館

▲錦屋紋入り瓦

▲津山城天守閣の鶴丸紋入り「瓦」 森忠政が津山城築城のおり、旧領地美濃の国から数多くの職人を津山に連れてきましたが瓦師として忠政に随行した「赤染部九郎右衛門」が津山城の瓦を製造したといわれています。 展示の瓦は当時の天守閣に使用された森家の「鶴丸」紋瓦で、ほぼ完全な形で残っています。赤染部家は姻戚関係に当たる津山商人「錦屋」のために、「橘」紋入りの瓦も製造しました。武家の頂点に立つ森家と、商人家の瓦が同じ赤染部によってつ作られたのは興味深いことです。

▲2階へ上がる階段

▲幻の佐平焼(津山) 昭和初期津山市の浮田佐平が九州の陶工岡部源四郎を招き制作した珍品、佐平死後廃絶、市販されなかった。

▲初代 浮田佐平さん |

▲錦屋のあった所

▲錦屋にある甲冑など

▲錦屋の、のれん等

▲のれんを大切にしていた。当時は火災などで消失する危険があったため沢山作り置いたそうです。

▲風呂敷類

▲職人尽絵飾のコピー

▲職人尽絵飾のコピー 川越市喜多院 諸種多様な職能の人々の風俗を描きあつめ一連の絵画とした。近世初期には店舗や工房の情景をも細かく描き之を画帖として出したもので、近世風俗画の重要な分野を占めるようになった。 喜多院本の系統には田辺本、細川本等の諸本がある。本絵飾は狩納吉信筆といわれる。 絵数62枚 |

▲江戸時代の町家の遊戯の様子

▲江戸時代の町家の遊戯(貝桶)

▲江戸時代の町家の遊戯(貝桶)

▲実際に貸し出していた「かや」 江戸時代にはかやは大変高価な品物だったので、普通の町家はかやを自家で使用するほどの余裕がなく植物せんいを燃やして蚊よけとしていたらしく、来客を泊めるなど特別の場合には呉服屋又は貸かや屋などから、かやを賃がりしたのだそうです。

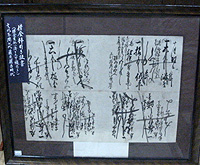

▲棒引き帳 金貸しもしていたので、返してもらったときに棒引きを入れるので棒引き帳といったのだそうです。

▲笙(しょう)昭和5年製

▲各種お椀類 |

||

▲森本慶三記念館

▲森本慶三記念館