極楽山 光厳寺で不動護摩供(ふどうごまく)の体験

津山市西寺町にある「極楽山 光厳寺」で、毎月28日の午前10時より、お参りの方々の諸願成就を祈る不動祈願護摩供があり、諸願成就を祈ってきました。当日午前中は御開帳し、ご本尊様のお姿を拝することができ貴重な体験をしました。

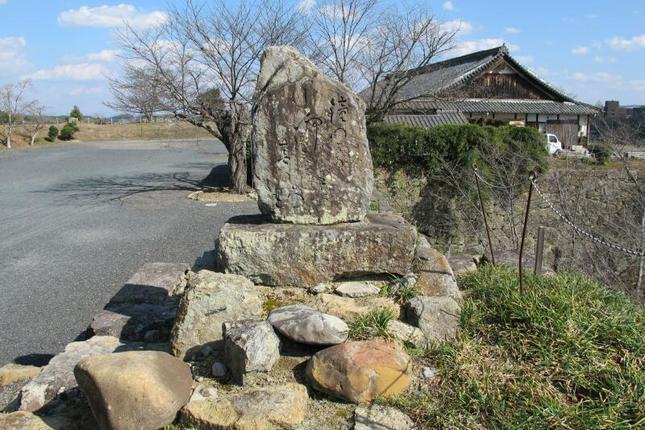

極楽山 光厳寺は、慶長19年(西暦1614年)豪商蔵合氏の発願により、院庄清眼寺に在りし秀照上人が津山の現在地に移り開基されたお寺です。蔵合氏の一建立による本堂は築城当時のものといわれています。ご本尊様は五尺有余の木造不動明王で温和なお顔立ちにて非常に古い時代に作られたものです。また、極楽山光厳寺は、高野山真言宗美作八十八ケ所霊場の80番霊場でもあます。

「2024城西花まつり巡り」に伺った時ご住職にお誘いいただき、体験をさせていただきました。