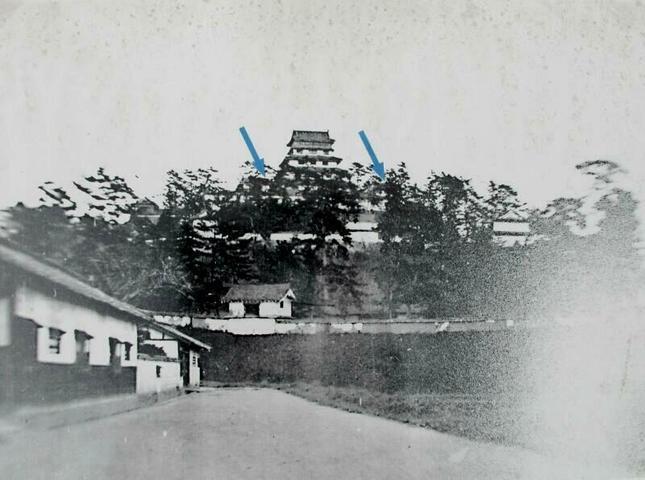

多門櫓(津山城)概要

多門櫓は、天守台の南西側、西側、北西側を取り囲むように存在した櫓です。絵図からは、西面は長さ二十四間、幅三間の細長い平櫓で、南北端に三間×四間の二階部分が置かれていることが分かります。南面は長さ八間半、幅三間の平櫓、北面は長さ五間半、幅二間の平櫓となっており、北面の櫓は七番門に接続しています。

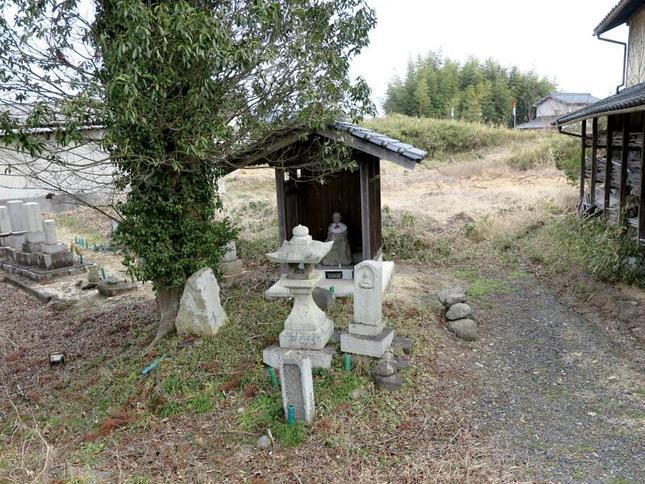

整備工事では、建物の輪郭を御影石で表し、内部は自然石の樹脂舗装を施しています。また、二階建て部分と平屋部分との違いが分かるように色を変えて表示しています。(薄い灰色が二階建ての隅櫓部分)。北西の隅櫓から東へ続く櫓は、天端面を土系舗装とし、石垣内部へ雨水が入らないようにしています。

地下には裏込めの栗石が石垣の表面から奥行き6m(約三間)もの範囲に充たされていたことが、発掘調査によって分かりました。(文:現地案内版より)(2015年4月・2017年6月・2018年4月撮影)