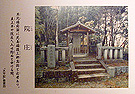

曹洞宗 澤龍山 少林寺

曹洞宗 圓通閣 澤龍山少林寺(美作三十三観音十一番札所)(2011.5.4)

開創 1525年(大永5年)

本寺 久米郡美咲町 夢中山幻住寺

開山 大網愚溪大和尚(幻住寺6世)

当山は、小森山圓福寺(中北上1319番地)と称していたが、後醍醐天皇が隠岐島を脱出、船上山の名和長年に身を寄せられた1333年頃兵火によって焼失。

その後180年程そのままになっていたが、1516(永正13)年11月に幻住寺六世大網愚溪大和尚が、当時の岩谷城主大河原弾正の懇請を容れて、後に少林寺末寺となる観音寺となった地(中北上1161番地)に小庵を建立し、山号を山形臥龍に似たるを以て澤龍山とし、1525(大永5)年に「澤龍山小林庵」と称し開堂。

1597(慶長2)年、大河原弾正の三男智麟首座小林修理の修繕を得て、庵から寺に改称「小林寺」とした。

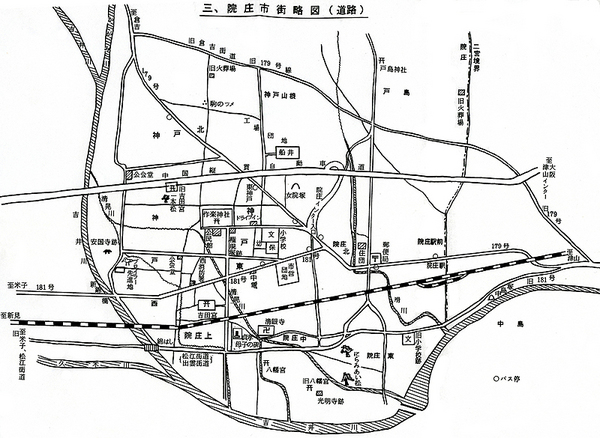

1767(明和4)年頃の中北上村は、相州小田原の大久保藩の領地で西川(現在の美咲町)代官所を設けて領内を支配していた。当山七世物外璿山大和尚が、その西川代官高橋文右衛門の賛助に依り、50余ヶ村民の出役を得て現地に移転し寺名を小から少に改め「少林寺」とした。

本堂・開山堂は、1993(平成5)年再建。本堂内には当山に金龍銀龍が舞う幅3・3mの見事な壁画が一対あり、津山市・山形弘画伯の作品である。

本尊「十一面観世音菩薩」は、岩谷城を築城した山名教清寄進の岩谷山慈悲門寺の本尊であったが、当時(戦国時代)の情勢により開基・大河原彈正が少林寺に移したものと伝えられる。【資料提供:曹洞宗 圓通閣 澤龍山少林寺】