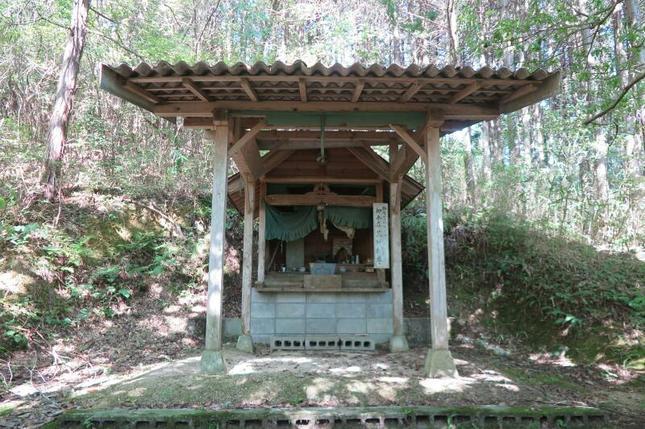

逧田の合祀されているお大師堂(福井)

福井の片山・桑田集落の南には、広戸川が流れ、木造手すりの草町橋がかかっている。この草町橋を渡って、小峪に抜ける山道にさしかかった丘の上に、お大師堂が祀られている。

ここら辺りは、逧田と言う地名であり、このお大師堂には、「勝南霊場第拾九番御本尊 薬師如来」の表札がある。一般に、お大師堂と言って、本尊に薬師様を祀っている事例が多い。正しく言うと、これは薬師堂である。お薬師様、すなわち薬師如来は、東方浄瑠璃世界に住んでいて、現世利益をはかる医薬に権威を持った仏様である。昔はとくに医療治療がままならなかった農民にとって、病気平癒・無病息災を願う気持ちは切実なものがあり、薬師如来にすがる信仰は、強いものがあった。

この逧田のお大師堂の創建は不明だが、お大師信仰・八十八か寺巡りが盛んであった戦前の、昭和12年(1937年)に改築されている。だれがどのような協力のもとに建てたか、後年よくわかるように、金銭や人歩・資材の寄付録が、内部の壁に掲げてある。「薬師堂改築寄付録」(金銭寄付)では56名、「薬師堂改築寄付録 人歩及び材料」では、54名の住民の名前が記されており、小字部落の片山・桑田・小峪(以上、有為組)と岡・東岡・横尾(以上 三結団)が共同しての出資や奉仕により、再建したものである。また、昭和30年に屋根の葺き替えをしているが、この時も63名の住民の名が記されて、住民みんなこぞっての協力によるものであることがわかる。