まちの文化財 日本野・開祖の墓地

顕彰される福田五兵衛

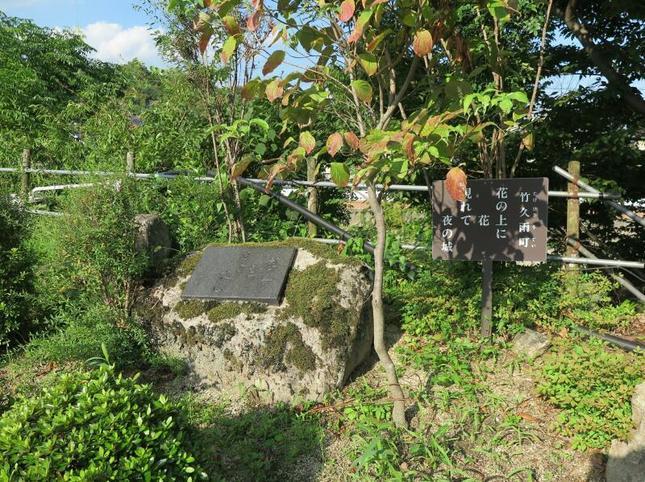

日本原の街のはずれ、日本坂の上の丘に苔むした自然石の墓碑がひっそりと建っている。この墓碑には

元文五申年 雲仙信士霊 九月初六日

此聖霊者国々嶋々無残

順廻仕依而諸人稱日本

五兵衛是以此所日本野ト申傅也

日本野元祖 俗名 福田五兵衛 と刻まれている。

作陽誌によれば「正徳(1700年)の頃、日本廻国をして、終りにこの地に供養塔を築き、その側らに小さき家を建てて、往来の人を憩はしめ、あるいは行臥したる者などを宿めてもっぱら慈愛を施せしかば、誰言ふとなく「日本廻国茶屋」と呼びならわせしを、後には略して日本とばかり唱うるごとくなれり。後にその野をも日本野と稱するも時勢と言うべし」と記されている。

この墓の王は、雲仙信士で、日本野元祖福田五兵衛である。墓碑は、後世この地の人々が五兵衛の徳を顕彰して建てたものと思われる。死没した当時、広戸五穀寺の過去帳には「日本」の地名はなく、五兵衛の没後五十年を経て天明五年六月八日「日本忠助の子」とあり、それ以後死亡者には、ことごとく「日本」という名称が付けられいる。

「日本原」の地名は、日本廻国をして善行を積んだ福田五兵衛を偲んで名づけたものと思われる。

(勝北町文化財保護委員長・金田一記)(『平成5年発行:勝北風の里探訪』より)