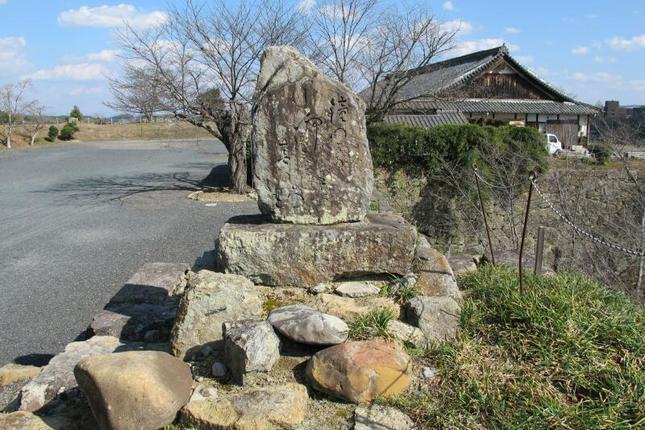

備中櫓(鶴山公園内)

備中櫓は天守台の南東、本丸南面に突出した石垣上に立地する2階建ての櫓です。

高さ約13メートル、幅約24メートル、奥行き約8メートルで、延べ面積は約288平方メートルです。

60を数える津山城の櫓の中でも最大級の規模を誇り、その立地などから考えて、天守に次いで重要な櫓であり、象徴性の高い建物であるといえます。

構造

備中櫓は、木造一部2階建てで屋根は本瓦葺きの入母屋造り、外壁は軒廻りも含めて白漆喰塗りです。通常、櫓の内部は板敷きあるいは土間ですが、この備中櫓の内部は全室畳敷きという特徴を持っています。