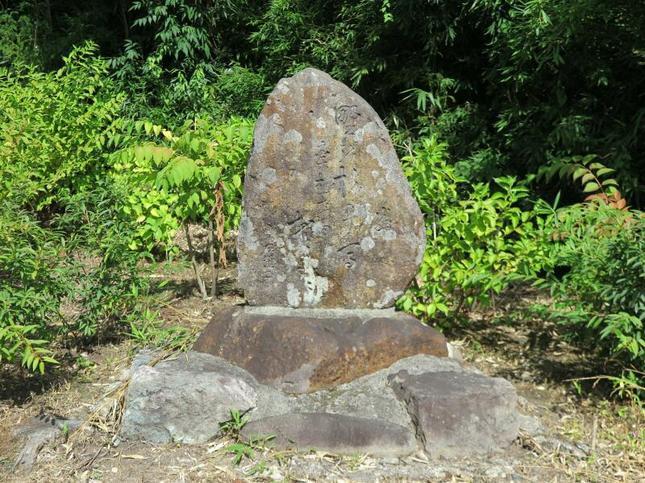

近長代官 沼尻又治郎重遠墓(中村)

近長陣屋領内であった勝加茂西中の真言宗新善光寺境内鐘楼の巽位に近長代官沼尻又治郎の墓があり、自然石の碑に

沼尻又次郎重遠墓

先考仕吾 土浦候嘉永癸丑四月為近長令赴任癸丑七月罹病以五日沒于府舎無子故以甥重道為嗣葬新善光寺謚曰 沼蓮院甫仭義照居士

と刻まれて居る。碑文には病死と記されてあるも事実は近長大庄屋甲田猪右ヱ門方に於いて自刃したものであり、其死因に就ても俚傳があるも明確でなく、此没後甲田猪右ヱ門が公用の道中、攝津尼ヶ﨑附近に於て沼尻氏の為めに討たれたとのことが傳へられてゐる。