2023 愛染寺のぼたんの花

2023年4月23日に津山市西寺町の愛染寺にぼたんの花を観に行ってきました。毎年4月中旬〜5月初旬には境内の牡丹が見頃です。 愛染寺は西寺町を東西に走る旧出雲街道に面しており、鐘楼門の両脇に仁王堂が付属している珍しいもので、森家二代藩主森長継公祈願所。鐘楼門及び仁王堂は岡山県指定重要文化財となっています。大師堂裏に赤穂義士神崎与五郎生母の墓があります。

2023年4月23日に津山市西寺町の愛染寺にぼたんの花を観に行ってきました。毎年4月中旬〜5月初旬には境内の牡丹が見頃です。 愛染寺は西寺町を東西に走る旧出雲街道に面しており、鐘楼門の両脇に仁王堂が付属している珍しいもので、森家二代藩主森長継公祈願所。鐘楼門及び仁王堂は岡山県指定重要文化財となっています。大師堂裏に赤穂義士神崎与五郎生母の墓があります。

当寺は阿波村字大福寺1064番地の円山台地にあり、開基の年代は不詳である。「タタラ」製鉄には、砂鉄の採集、木炭の製造、残砂の整地、製品の運搬などに多くの人力が必要である。

往時の製鉄関連地名が残っている現在の中土居地区の堤・杣の谷・天王・樋の下・福籠・中山・鉄穴内一帯を中心に「タタラ」職人が集まって大きな集落が形成された。この集落に後年いつのころかに中土居円山台地の上に仏教寺田中山大福寺が建立され、本尊に大日如来が安置されたのである。

阿波村には、古くは寛延・安永ごろからの念仏供養巡拝碑が多く建立されている。光明真言霊場巡拝による弘法大師信仰は加茂谷にはかなり古い時代から信仰されていたようである。明治時代に入ってから一般に広く信仰されるようになり、特に加茂・阿波の仏教寺院と各地区にある地区堂を中心にして全加茂谷八十八ヵ所霊場、又阿波だけの八十八ヵ所巡拝霊場が設けられてからは特に村内広く民衆のなかに普及信仰されたようである。霊場巡り信仰が盛んになって、大福寺が加茂・阿波八十八ヵ所霊場の一環の中に組み入れられてから、大福寺に弘法大師の石像が本尊大日如来と並んで安置された、

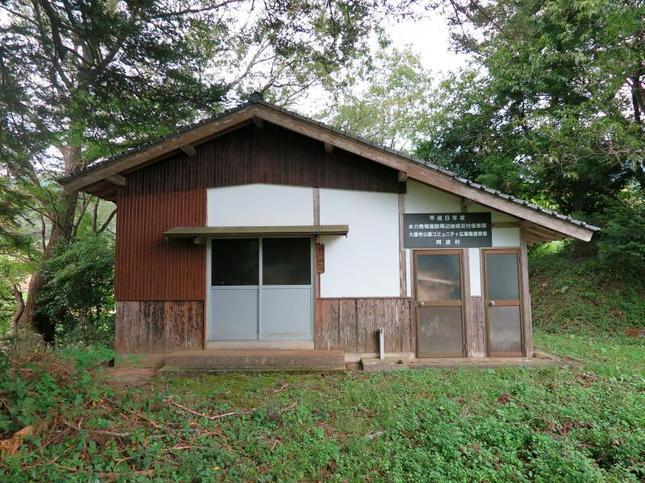

大正から昭和にかけて巡拝最盛期には、数十人の一行が列をなして霊場を巡拝し、地区の堂・札所では、御詠歌を唱え、般若心経を読んで巡った。日が暮れるとそれぞれ数人ずつに分散し接待の家に宿泊して、加茂と阿波のとの札所を数日かけて巡拝した。特に春秋の彼岸には盛大であった。大福寺に籠り殿が増築されてからは、加茂阿波霊場の中でも重要拠点であった。次第に阿波円山大師堂と呼ばれるようになり、お籠りの信者も多くなり、時には数日、一ヵ月も長くお籠りを続ける信者もあったようで随分賑わったものである。(文:『阿波村誌』より転載)(2022年10月4日取材)

創建年代は不詳である。堂内に残されている仏具の箱の蓋の表には「天保〇年十月、因洲大東郡大工」とありこのころ一度改築されており、間口二間、奥行四間萱葺き屋根のお堂となり地区の集会場と兼用で使われてきた。戦後、屋根をセメント瓦葺きに改造しているが、堂全体の老朽化と手狭なため昭和47年ごろ公会堂が別に新築されてからしばらくの間はそのまま放置されていた。屋根、壁、窓などの傷みもはげしいので昭和60年ごろ全面的な修理が行われたので、それまで地区の年配の女性の間で毎月20日個人の家を持ち廻りで開いていたお大師講がここで開かれるようになり今も続けられている。堂内には「明治3年6月14日没夏山妙清信女位」と記された簡素な木脾が残っている。

阿波村字薬師堂1701

棚田阿弥陀堂(加茂郷88ヶ所霊場第62番札所)津山市加茂町中原棚田

現在の建立場所は、加茂の原田さんの土地に建っていて「いまいち大師堂」と呼ばれているそうです。

本尊は阿弥陀如来 高田理髪店の裏10m(2021年6月11日撮影)

大ヶ原大師堂(加茂郷88ヶ所霊場第31番札所)は、標高756mの矢筈山の北西山麓に位置する津山市加茂町知和の大ヶ原に、戦国時代につくられた矢筈城(高山城)主草苅氏の大規模な居館跡の入口にあります。詳しい由緒などはわかりません。(2022年9月18日撮影)

早栃阿弥陀堂(加茂郷88ヶ所霊場第24番札所)

創建年代は不詳である。明治5年高福寺によって再建の法要が営まれている。西向山極楽禅刹(寺)と伝え、屋根は寄せ棟萱葺きであったが昭和30年代にトタン葺きとしている。

お籠りや数珠まわしも行われていたが、数珠まわしは堂内が狭いので、中でちょっとまわしてあとはかついで外でまわしていた。ここも加茂谷88ヶ所霊場の一つとされ、阿波村内巡礼の最後の場所となっていた。本尊は阿弥陀如来(木彫蓮華台立像金色、高さ52㎝を厨子に納める)(文:『阿波村誌』より)(2020年11月14日撮影)2022年現在は大高下薬師堂も合祀されているようです。

津山市加茂町物見奥土居にある物見奥大師堂(加茂郷88ヶ所霊場第28番札所)です。

奥土居の防火水槽前の県道の上にあり、本尊は阿弥陀如来です。

地元では大師堂と呼んでいる。創建年代は不詳であるが、古くから加茂谷88ヶ所霊場の一つとされてきた。

昭和30年ごろまでは四方寄せ棟の萱葺き屋根であったが、その後トタン葺きに変え、昭和40年ごろ牧道大ヶ山線開設のため現在地に移転し、同時にインベン瓦葺きとした。

百万遍念仏、二夜三日念仏供養などの行事やお籠りなどの行事が行われていたが、念仏の数珠まわしの数珠は中土井地区との共同品であったものを、いつごろからか半分に分けて用いた。地蔵堂には、「加茂谷88ヶ所第56号番 西谷世話人 西山品吉 草苅貞治と書かれた木札が残っている。本尊は地蔵菩薩である。(石彫座像、高さ27㎝)

創建年代は不詳である。口碑によれば、このお堂には地区内各所に祀られていたものを集めたともいい、延享2年(1745)8月15日、天保5年(1834)と墨書された厨子もある。

従来は堂内の床は板張りで間口に戸はなく、百万遍念仏、お籠りなどの際にはムシロ持参であったが、昭和62年ごろ入口に戸を立て、畳を敷いた。今では地区内の女性有志によって毎月20日大師講を開催している。

本尊は弘法大師、中には光背(残欠)のある仏立像があるが、その両側の五個の厨子の内三個は高座の弘法大師である。

塔中大師堂(加茂郷88ヶ所霊場第2番札所)

津山市加茂町塔中(たっちゅう)下の善行舎の裏にあり、墓地入口です。

本尊は弘法大師だそうです。(長年、加茂郷88ヶ所霊場めぐりの先達をされてきた加茂町小中原の木元林造さんに案内いただきました。)