カタルーニャの異才ルイス・ペッサへのオマージュ展 9月20日(土)~30日(火)

ルイス・ペッサは1929年スペインカタルーニャ州の首都バルセロナに生まれ。昨年2024年12月24日のクリスマスイブにバルセロナで95才と4ヶ月の画家人生を閉じました。

カタルーニャ人の典型で謹厳実直、しかし天真爛漫ユーモアに満ちた人でした。パリでもニューヨークでもない一種不可思議な雰囲気、かの有名な建築家ガウデイに通じる誠にユニークな画家、版画家でした。ヨーロッパの伝統的な版画手法の全てに高度な技術を持つ上自身の編み出した他人の追随を許さない独特の技法を持っていてスペイン版画史上重要な地位を占めています。シルクスクリーンで初めてアートと言える作品を作ったと評価されてもいます。

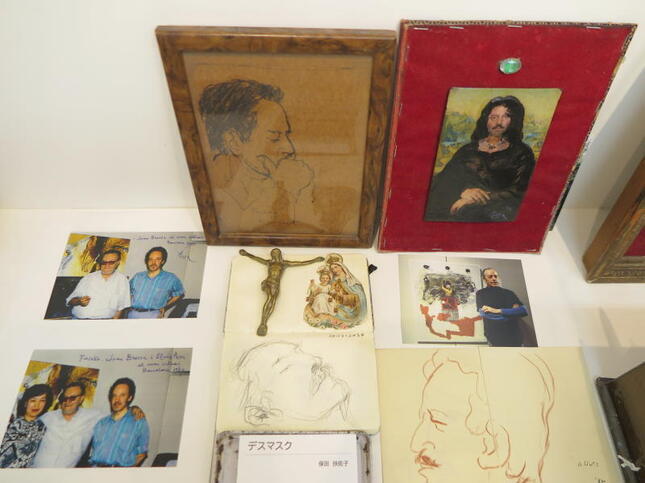

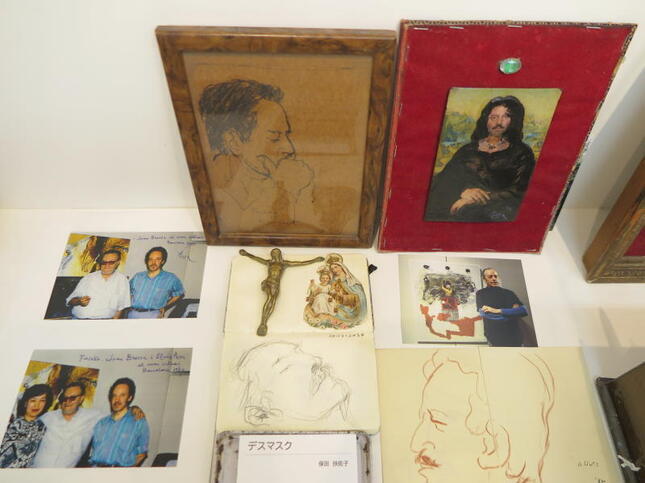

私は版画の全てをルイス・ペッサから学びました。遠いジャポンからよく来たと版画のハの字も知らなかった私を懇切丁寧に指導、叱咤激励してどうにか画家、版画家として一人立ち出来るようにしてくれました。長く保田扶佐子美術館の顧問もしてもらっていました。今回は彼の言うその遠い極東の小さな国の片隅でのルイス・ペッサへのささやかなオマージュ展です。ルイス・ペッサの青年期から晩年までのオリジナル絵画、版画、オブジェ、保田扶佐子とコラボしたアーテイストブック、蒐集物など遺族の許しを得て持ち帰った物を披露します。バルセロナの彼の混然としたアトリエの一端を垣間見て頂ける展示です。ルイス・ペッサの芸術に対する真剣そのもの且つ幼児のように無邪気な遊び心に満ちた世界をお楽しみ頂ければ幸いです。

保田扶佐子記