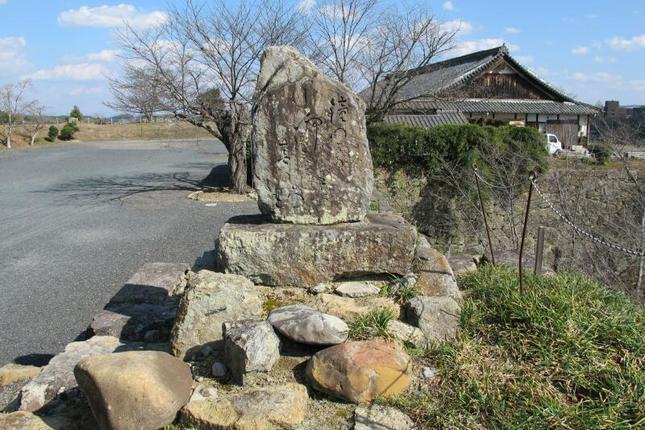

津山城・津山の城下町

津山城

津山城は1604年(慶長9年)に着手され、13年後の1616年(元和2年)に完成しました。

この場所は鶴山を中心とする一帯で、藩主にとっては城下町をつくり、常備軍をひざもとにおいて不意の戦争に備え、農民に対して武士の力強さを誇示できると同時に、藩内の統治にもっとも便利な場所として選定されたものと考えられます。

形式は丘陵とそのふもとをとりいれた平山城で、縄張(郭.堀.城壁.虎口等の配置規模を決めること)は巧妙で、また施設も堅固にできており、本丸を守るためにとてもよく考えてつくられています。

山頂に本丸を定め、その西部か堅固な石垣で区切って、ここを天守曲輪とし、中央に五層の天守閣が設けられています。その東側と本丸を東北に向けて強く張り出させたところには特に髙い石垣を築いて櫓を点在させています。また、北側の急斜面はこれを利用して坊塁を築き、東側のがけは急な勾配で宮川に面しているので、そのまま防備に利用されています。