明治150年記念「洋学資料館所蔵資料から見た文明開化と美作の医学」

描かれた文明開化

明治になると、浮世絵師たちは、文明開化という新しい時代の世相を描きました。これらは「開化絵」と呼ばれ、西洋風の絵画表現が取り入れられ、目新しいものや風景や生活などが好んで題材に選ばれました。

江戸時代には政治批判、風紀風俗の乱れ、奢侈という3点が検閲により取り締まられ、幕府に対する批判が少しでも疑われると処罰されました。また、徳川家や同時代の事件・出来事を題材にすることは禁じられていました。しかし、1875(明治8)年に検閲が廃止されると、最近の事件も題材にすることができるようになり、ジャーナリズム的要素が加わることになります。そして、以前なら政治批判とも取られかねなかった、天皇や皇族の姿なども描かれるようになりました。

やがて、写真や新聞など新しいメディアが台頭し、浮世絵は衰退していきます。「開化絵」はその終焉を飾ったのです。

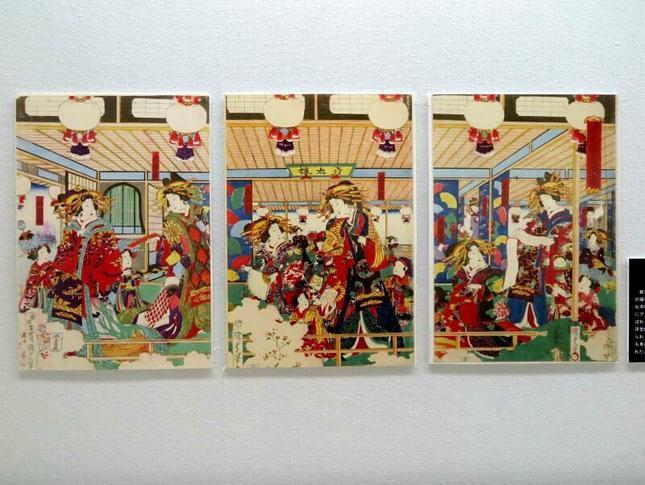

↑ 上記絵は、(参考)新吉原 尾張屋三階之図 明治時代 三代目歌川国貞

新吉原にあった尾張屋を歌川国貞(三代目)が描いています。明治時代になると、安価な化学顔料を用いた浮世絵が描かれました。特にアニリン紅を多用したものは「赤絵」と呼ばれ、その毒々しいまでの赤色はこの時期の浮世絵の特徴となっています。この絵にも見られる鮮やかな赤色は当時の人々にとって最も身近に感じられた西洋の息吹として捉えられたといわれています。