イナバ化粧品店で出逢った可愛い子

津山の今昔を辿ってみました。(1)

明治時代に「押入」と「小原」に温泉があった。

アルネが出来る前の五番街附近

2016年7月2日(土)~9月25日(日)「言の葉の海へ-オランダ語翻訳に挑む-」が津山洋学資料館で開催されています。

江戸時代の日本は厳しく海外との交流を制限しており、ヨーロッパ諸国の中では唯一オランダとだけ交易を行っていました。そのため西洋の学術や文化はオランダ船によって長崎の出島にもたらされました。蘭学者たちは、西洋の学問を学ぶため、オランダ語の翻訳に挑みました。そして新しい知識を得て、まだ日本にないモノや概念には、新しい言葉を作りだしました。(2016年7月17日撮影)

津山洋学資料館前庭

ショメール家庭百科事典(江戸時代最大の翻訳事業「厚生新編」の原本

長崎の阿蘭陀通詞

日本におけるオランダ語の学習は、長崎の阿蘭陀通詞たちによって始められました。日蘭貿易の事務や通訳を担った通詞たちは、直 接オランダ人と交流することで高い語学力を習得できたのです。実務を通じて蓄積したオランダ語の語彙を単語集にまとめ、さらに18世紀末には元通詞の中野 柳圃がオランダ語文法の研究も始めて、文法書を著しています。

これらの書は刊行こそされなかったものの、長崎へ遊学した学者たちが写して各地へ 持ち帰りました。また、オランダ商館長が将軍に挨拶するため江戸を訪れた際には、通詞たちも随行して、江戸の人々に知識を伝えています。のちの江戸での蘭学興隆には、阿蘭陀通詞たちの研究が大きな役割を果たしているのです。

『画本東都道』江戸を訪れたオランダ商館長の様子を描いたもの

生まれる言葉

翻訳の作業には、オランダ語の意味するものが日本語では何にあたるのか、その同定作業が必要です。しかし時には、日本ではまだ名称のない物や概念などに対面することもあります。

このような時、蘭学者たちは、例えば「珈琲」「瓦斯」のように、オランダ語の発音に漢字を当てて表記したり、さらにはその言葉の持つ意味や性質、役割などを考えて、新しい言葉を作り出しました。

津山の蘭学者たちは、内科医学から植物学や化学、のちには法学など様々な分野で先駆的に研究を行っています。そのため、各分野でたくさんの新しい言葉を生み出しました。ここでは、その一部をご紹介します。

『医範提綱』と「内象銅版図」(復刻)宇田川玄真 著(左)と玄真が考案した文字等のパネル(右)

コーヒーの当て字を一覧に「かうひい異名熟字一覧」

津山の洋学者たちの考えた言葉をパネルにして紹介

榕菴が作った食物学の用語 宇田川榕菴 著『植物啓原』「細胞」は榕庵の造語

榕菴が作った化学の用語 津田真道や箕作麟祥はたくさんの法律の用語を作っています。

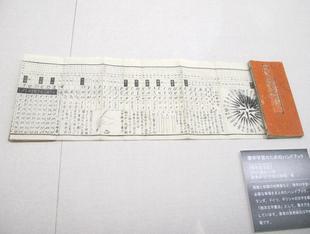

蘭学の学習に必要な事項をまとめたハンドブック西洋文字の書き方を紹介しています。