2016年「勝山のお雛まつり」

町並み保存地区を中心とした勝山市街地で2016年3月2日(水)~3月6日(日)まで開かれた「勝山のお雛まつり」は訪れる人びとをわくわくさせてくれます。旧出雲街道として栄えた勝山の民家らしい風景が今年のメインビジュアルだそうです。今年はいろんなお家の中を拝見させていただき発見することが多い勝山のお雛まつりでした。まず、河川敷の駐車場があんなに広かったとは知りませんでした。(2016年3月5日撮影)

町並み保存地区を中心とした勝山市街地で2016年3月2日(水)~3月6日(日)まで開かれた「勝山のお雛まつり」は訪れる人びとをわくわくさせてくれます。旧出雲街道として栄えた勝山の民家らしい風景が今年のメインビジュアルだそうです。今年はいろんなお家の中を拝見させていただき発見することが多い勝山のお雛まつりでした。まず、河川敷の駐車場があんなに広かったとは知りませんでした。(2016年3月5日撮影)

出雲街道は出雲往来ともよばれ、古代には畿内から山陽道を通り播磨から出雲を結ぶ官道として機能していました。勝間田には古代の勝田郡衙が置かれ、古来人々や文物が行きかう交通の要衝として栄えていました。

江戸時代に入ると、出雲松江藩や美作勝山藩・津山藩などの諸大名が江戸への参勤交代の交通路とするため、出雲街道が本格的に整備されていきます。それにともなって、各地に宿泊や人馬の継立てを行う宿場が設置されていきます。

勝間田は参勤交代の宿場町として整備され、美作七宿のひとつとして発展しました。勝間田宿には、大名や供のものが泊まった旅舎が二つあり、主に津山藩主が宿泊した下山本陣と、松江・勝山藩主、宮家・勅使が宿泊した木村本陣がありました。

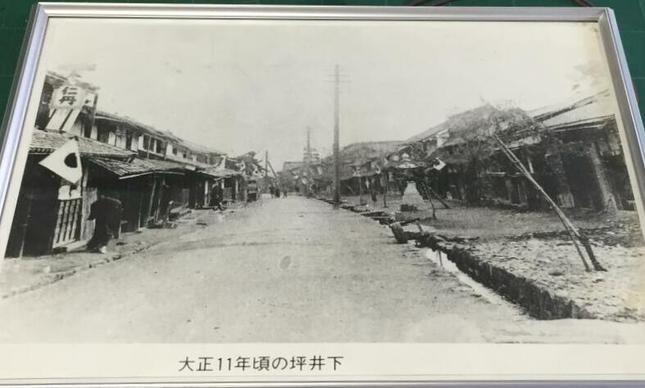

出雲街道・坪井宿(江戸前期~)

坪井宿は江戸期の宿場町であり、津山から西へ約14㌔のところにある。現在は国道がこの町の北側を迂回しており、宿場町の面影を残す住宅地となっている。

大正末期ごろまでは、宿場町の中央には水路が引き込まれ、それに沿って柳などを植えた並木があり、西から東に流れる水路の両側にはそれぞれ幅約2間(約3.6㍍)の道があった。北側の道は出雲街道で旅籠などが並び、旅人などが通る道で、南側の道は里道といい、村人の利用する道であった。まち並みのつくりが麦飯の粒の形に似ていることから麦飯町とも呼ばれていた。中央に水路のある宿場町の定形であった。現在、水路は道路の南端に移され、並木もなくなったが、明治・大正期の木造厨子2階建てや、2階建て瓦葺きの民家が並んでいる。漆喰塗壁、腰板張り、虫籠窓、格子窓、出格子、ナマコ壁、防火用袖壁もかなり残っており、宿場町の風情が感じられる。町の中央近くには、陣屋跡や石造りの常夜灯がある。

2015年12月3日(木)~12月10日(木)市指定重要文化財 旧妹尾銀行林田支店(旧洋学資料館)に於いて「尾上紫舟と内田鶴雲」がありました。二人は共に津山の生まれだったそうで、尾上柴舟は、明治9~昭和32津山市田町生まれ、内田鶴雲は、明治31~昭和53津山市新野山形(旧勝北町)生まれです。「旧妹尾銀行林田支店」は、市指定重要文化財(建造物)で、昭和53年~平成21年津山洋学資料館として利用していた建物です。神社仏閣風の外観を持つ本館とレンガ造りの展示室からなる和洋折衷の建物で、大正期の優れた建築技術を示す近代建築の建物です。(2015年12月9日撮影)

後醍醐天皇御駐輩伝説地(2015年11月11日撮影)

元弘2年(1332年)3月鎌倉幕府打倒の計画に失敗した後醍醐天皇は、幕府の武士らに護送されて隠岐島に配流された。天皇の一行は京都を発って、山陽道を経て、姫路付近を出雲街道にとり、杉坂峠を越えて、美作に入った。そこにしばらく滞在したのち雲清寺というところに至った。この雲清寺が、ここより東方、約300メートルに碑があるあたりと考えられている。その東約100メートルには、昔からいかなる千害にも絶えることのない清水があり、天皇はそこで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と読んでいる。再び輩の人となった天皇は、この峠を越えるとき遠望する山が古歌に名高い久米のさら山と聞き、自らして筆をとって詩を

聞きをきし久米のさら山越えゆかん

道とはかねて思ひやはせし と詠んだ

こののち、天皇は院庄に入って、児島高徳のひそかなはげましを受けた。そして再起を期しつつ隠岐に旅立っていった。この非運の天皇をしのび、大正15年土地の人々によって、顕彰碑が建てられ、先の歌を刻み、後醍醐天皇御駐輩跡として後世に譲り伝えている。

平成21年11月8日 さら山時代祭実行委員会 種町内会御駐連場(文:案内板より)

洗顔清水(後醍醐天皇伝説地)

元弘2年(1332)3月後醍醐天皇は鎌倉幕府討滅計画の失敗により隠岐島に配流された。その際、美作通過の行程について「太平記」や「増鏡」によると、播磨との国境杉阪から雲清寺、久米のさら山をへて院庄に入ったと推定される。

このうち雲清寺の所在については直接のてがかりがなく、配流の具体的な道筋はなく不明とされてきた。そこで、幕末の国学者平賀元義らは、久米のさら山を詠んだ後醍醐天皇の歌「聞きをきし久米のさら山越えゆかん道とはかねて思ひやはせし」の「越えゆかん」の句などから、天皇の配流の道筋を押淵から種をへて皿に至る山越えの古道とした。そして雲清寺をここより西約100メートルの多祢神社東の峠付近と考証した。その途中のこの場所には、昔からいかなるひでりにも絶えることのない清水があり、天皇はここで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と呼び、後世に守り伝えている。

平成10年2月 津山市 (津山市案内板より)(2015年11月11日撮影)

2015年11月1日(日)城東伝統的建造物群保存地区に於いて第26回出雲街道津山城東むかし町祭りがありました。この日は朝から曇り模様でしたが城東地区の歩行者天国は大勢の人で賑わっていましたよ。また、街道や芝居小屋ではいろんなイベントが催され、侍や町人に扮した人たちが道行人々を楽しませていました。それに各町内会の屋台が出て賑やかでグルメな一日となりました。

2015年9月12日(土)・13日(日)勝央町の出雲街道勝間田宿で「街道祭り」がありました。この日はお天気も良く、石畳の街道をのんびり歩いてきました。途中で出逢ったガーデンデザイナーのポールさんの街道沿いの植木などの説明に皆さん熱心に耳を傾けておられました。また、街道至る所にアートがあって楽しかったですよ。

昭和30年代のラジオ体操の写真を岩本敏さんにお借りしました。(ここは旧出雲街道です。)

【夏休みには毎朝ラジオ体操】60年前の思い出〜2〜

昭和30年、1955年の夏。私は小学校2年生。あの頃の小学生なら誰でもラジオ体操の経験があると思います。今の子どもたちは、ラジオ体操ができるのでしょうか? 私は今でもラジオ体操、覚えています。第一と第二、両方できます。

夏休みの早朝は、町内の子どもに親も加わって、ラジオの放送に合わせて皆で体操をしたものです。写真は、私の住んでいた津山市小田中の町内ラジオ体操風景です。懐かしい顔が並んでいます。(文:岩本敏さん)

三成古墳の復元整備について

三成古墳は、昭和53年に行われた発掘調査によって、美作地方の古墳としては、例がすくなく貴重なものであることがわかりました。このことから昭和54年10月、国の史跡指定を受け、史跡内用地を買収し、国および県の補助により57年度に復元整備を行いました。

復元計測によって得られた数値をもとに墳丘を復元し、地中より発見された石棺は埋め戻して、地上に同じ材質の模型をつくりました。また、あわせて説明板や標柱、歩道などを設置し見学の便宜をはかっています。