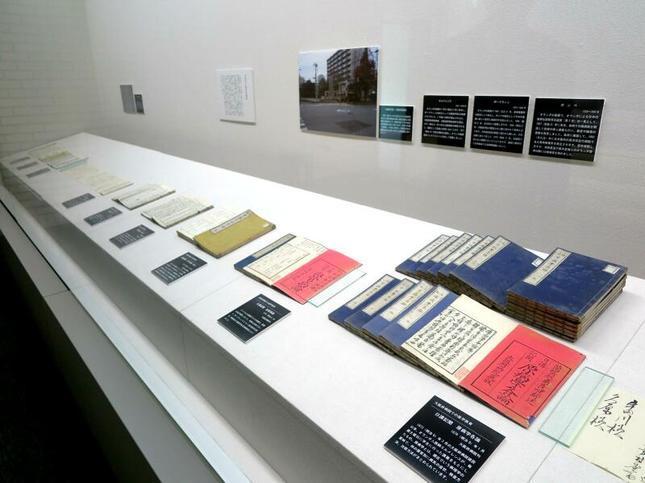

津山洋学資料館 春季企画展「文明開化と美作の医学」

平成30年度津山洋学資料館春季企画展 「明治150年記念 洋学資料館所蔵資料から見た文明開化と美作の医学」より

維新前夜

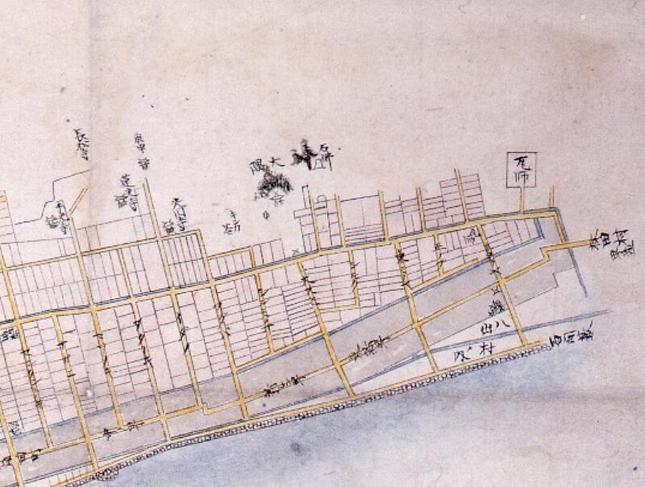

幕末の日本は、ペリー来航、開国から、尊皇攘夷の高まり、長州征伐、尊王倒幕、大政奉還と続き、戊辰戦争へとつながる動乱の時代でした。事件・出来事に対する情報が錯綜し、流言飛語が飛び交うなど騒然とした雰囲気が社会を包んでいました。そのような中で、人々はより正確な情報を求めました。友人知人からの手紙では、自身の近況のみならず、巷に流れる噂や、知り得た情報が報告されるようになります。また、幕末には「新聞」が生まれましたが、中には発行者にとって有利な状況を作るべく、それぞれの立場から見た情報を庶民に提供するものもありました。

このような混乱の中で、江戸幕府から新政府へと政権は移り、270年続いた江戸時代は終わりを告げたのです。しかし、民衆にとっては、それで混乱が沈静化したわけではなく、その後に続く新たな変化の始まりでもありました。