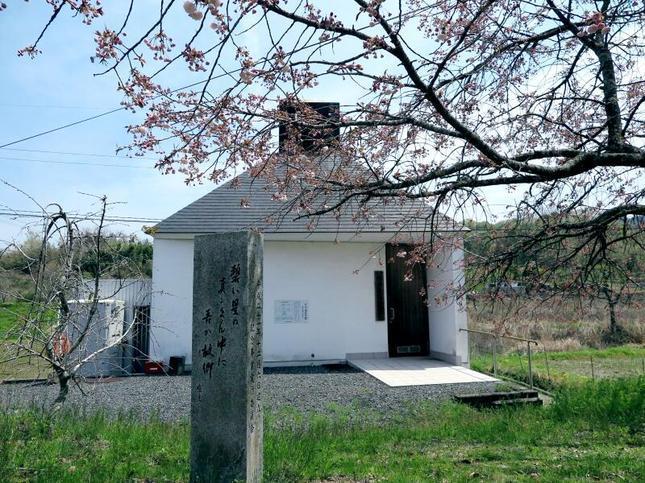

森氏の祖 妙向尼創建 「法雲山 妙願寺」

妙願寺は、岡山県津山市戸川町にある浄土真宗本願寺派の寺院。「鶴山御坊」ともいう。山号を「法雲山」といい、美作国の触頭を務めた。

森蘭丸の母・妙向尼の発願によって建立された。妙向尼は元亀元年(1570年)に始まった織田信長と石山本願寺との争い(石山戦争)の和睦成立に奔走し、本願寺の危機を救った人物である。

信長は、本願寺との和睦に際して「森氏の金山城下に浄土真宗の寺院を建立、子息(妙向尼の子)の一人を出家」させることを条件に提示した。妙願寺はその事情の下に、最初は妙向尼の末子・森忠政を僧形として金山城下に建立する予定であった。

しかし、天正10年(1582年)に起きた本能寺の変により、妙向尼の子息である森長定(蘭丸)・森長隆(坊丸)・森長氏(力丸)が信長と共に討死し、同12年(1584年)には小牧・長久手の戦いで二男蘭丸ら三兄弟の兄であった森長可(金山城主)が戦死してしまった為、ただ一人残った忠政が森氏の世継ぎとして金山城を継ぐこととなった。※詳しくは下記に続く。