「生誕100年 尾崎侃 作品展」後期展

1F展示室 企画展 「生誕100年 尾崎侃 作品展」後期展

開催期間:1月26日(土)~2月24日(日)

入場料:500円(2F常設展もご覧いただけます。)

尾崎侃さん(1912-1988)は鏡野町出身の洋画家。

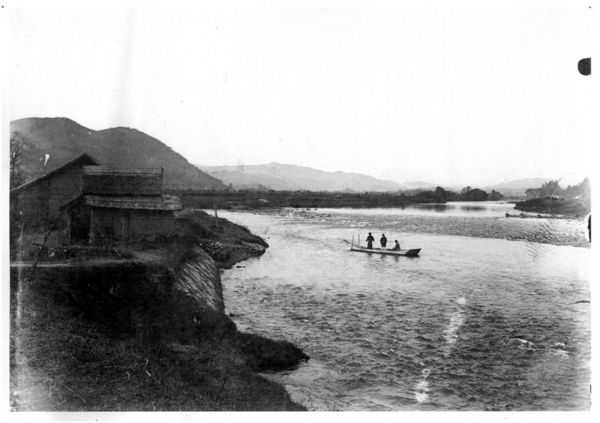

津山中学校から岡山県師範学校二部へ進み、教師をしながら作品を制作してきました。 画歴は、今津屋橋のそばにあった南山焼工房の風景を描いた「南山焼風景」で昭和23年に日展初入選をして以来、25回の入選をしています。その他、、昭和25年には光風会展初入選をして、以後連続入選をするなど活躍されました。

尾崎さんは、津山の洋画家の日原晃さんとも戦前から親しい仲であり、二人で山陰の夏泊や和歌山の潮岬をはじめ多くの写生旅行を続けてきました。

晩年にはお城山周辺や衆楽園など、津山中心部の風景を多数描いています。

作品は明るい鮮やかな色彩の作風が特徴で、多くの人を魅了してきました。