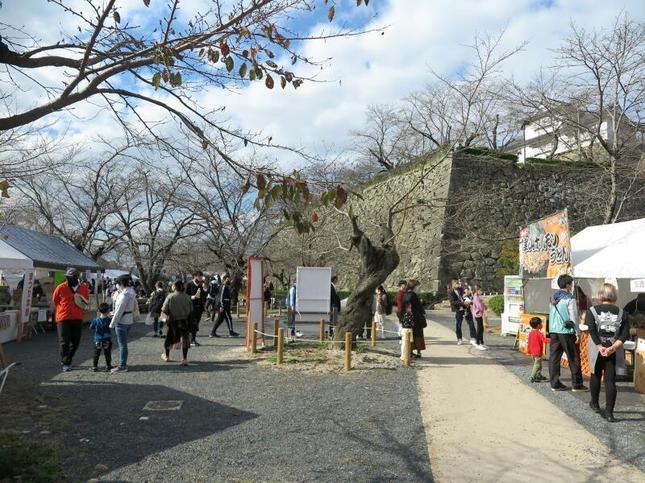

2022「津山さくらまつり」が賑やかに開かれています。

「津山さくらまつり」が4月10日まで 津山城(鶴山公園)をメーン会場に開催されます。今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、バーベキュー・宴会・食べ歩きは禁止されました。(弁当は持ち込み可)

2022年3月26日(土)オープンの日はあいにくの雨でしたが、翌日の3月27日(日)は雨も上がったので友を誘って上って来ました。丁度、本丸藤棚では津山城鉄砲隊が演舞を行っていて、鉄砲隊の撃つ銃の迫力のある音に思わず耳を覆う人もおられました。また、恒例のご当地グルメ屋台やステージイベントに加え、今年は、初めて花火を打ち上げるなど多彩な催しがあるようです。満開のさくらの木もありましたが、あと数日でソメイヨシノも見頃になるでしょう。皆さん是非おいで下さいね。