「旧津山扇形機関車庫と転車台」が鉄道記念物に。

2018年10月13日、久しぶりに「津山まなびの鉄道館」に出かけてきました。丁度、明日が(14日)指定日となっていますので、キハ58形気動車の頭出し、DE50形ディーゼル機関車を転車台に搭載、子ども制服の貸出、無料のレトロリレーバスの運行等、いろんな特典がありました。

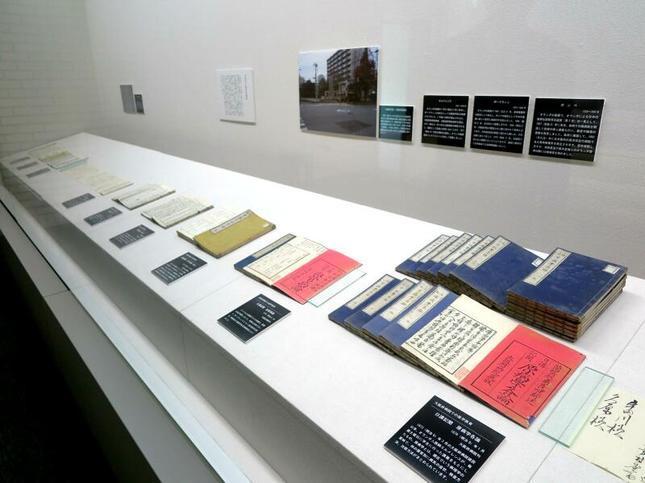

当社では、日本国有鉄道(国鉄)が取り組んでいた鉄道文化遺産の保存活動を引き継ぎ、当社管内にある貴重な鉄道文化遺産の散逸を防ぎ、良好な状態で保存・管理する取り組みを行っています。

当社では、管内の鉄道文化遺産の価値を評価したうえで「鉄道記念物」、「準鉄道記念物」、「登録鉄道文化財」に区分し、保存・管理を行っています。

今回、登録鉄道文化財である「旧津山扇形機関車庫と転車台」を鉄道記念物に格上げ指定いたします。指定日:2018年10月14日(日曜日):鉄道の日(JR西日本2018年9月13日ニュースリリースより)