広野小学校裏山に小祠に祀られている広野神社(2012.1.15取材)

広野小学校給食室の裏山に、学校の敷地に接して小さな社があり、広野神社として今も祀られている。ごく最近、広野神社と書かれた真新しい木造の鳥居が建てられ、その存在が明示されるようになった。それまでは、茂みの中に位置していて、近隣の氏子以外には、ほとんどその存在が気づかれにくい状況にあった。

平成4年、岡山の年配の女性から広野小へ次の要旨の問い合わせがあった。

「私は、元河面(こうも)出身の者だが、何十年ぶりかで津山を訪れる機会を得た。子どもの時分、病気し吹き出物にも困っていたとき、学校の周りのお宮さんにお参りして大変おかげを受けたのを覚えている。ついてはお礼に参ってみたいので、その場所を教えてほしい。」

その時私は、「学校周辺にはお宮はなく、河面の八幡様か福井の金刀比羅宮(ことひらぐう)ではないか。」と応えたが、私自身不明を恥じる次第となった。

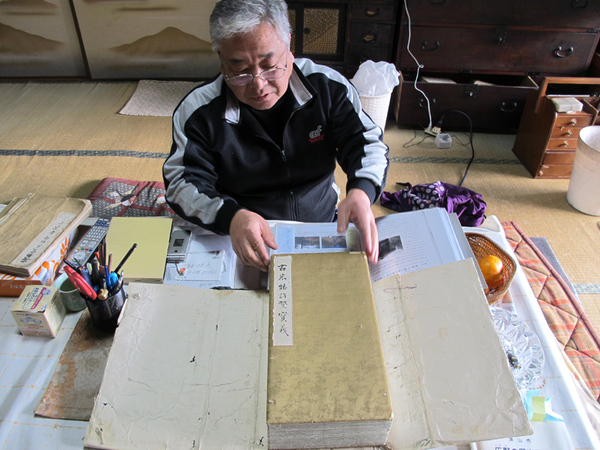

後で分かったことだが、校長室にある広野小初期の藁(わら)ぶき校舎を描いた絵に、広い参道と鳥居が校舎のそばに描かれている。また、江戸時代、「東作誌」の田熊村上分にも、小祠の祭神の記述が見られ、古くからの存在が裏付けられた。社伝は明らかではないが、社のなかに「広野神社御本殿再建正遷(せいせん)座鎮祀(ざちんし)当社氏子安全斎主宮司 豊田元留 昭和四九年壱月弐拾七日」と銘がある。