鏡野郷土博物館(鏡野町)

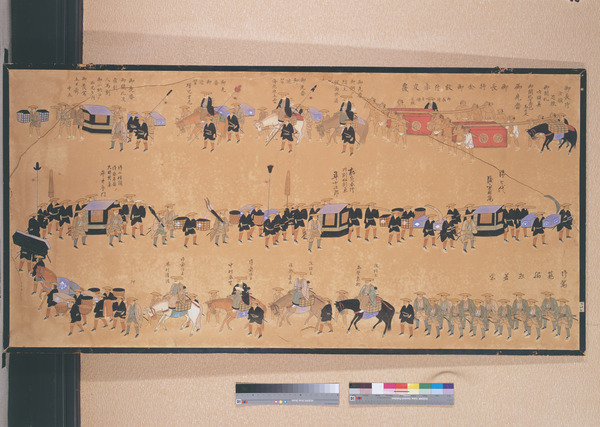

鏡野博物館に展示されている森原人形。(2014.9.3)

薪(たきぎ)森原村はかつて人形芝居が盛んであった。操り人形芝居・森原デコ・森原芝居・森原人形芝居・作州人形・人形踊りなどさまざまな呼称で愛称された。住吉座とも呼ばれるようになったのは、明治40年(1907)の人形芝居再興のときからであろうか。作陽誌には、

住吉 地名なり。同村(薪森原村)に在り。昔薪郷の五所の天神九月の祭に神輿皆此に会す。

之を五所神行と謂う。長幼相聚(あつ)まりて遊嬉す。又南仮屋、北仮屋なる共に地名有り。常日市廛(してん)(みせ・商店)の跡なり。