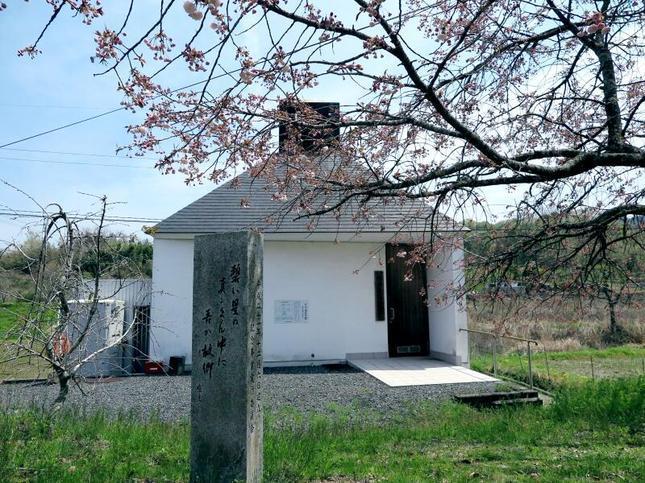

日詰山頂上の大きな木(加茂町)

加茂の金刀比羅神社やサムハラ神社奥の宮の鎮座されている日詰山のてっぺんに生えているこの木は遠くからでもよく目立っています。この日詰山頂上の木は「楠」で、樹齢不明だそうです。また、地元の方にお尋ねしたところ「展望台そのものは平成12年に、当時の金刀比羅神社の総代長の発案でできたものであり、目的は展望の良さを皆に知って貰いたかったからと聞いている。戦国時代には、あそこには百百城(別名;落合城。秀吉側)があった。そして、毛利勢の髙山城(矢筈城)や川下の津山方面、倉見川方向の谷筋を一望することが出来る最良の場所であったであろう。」とのことでした。(2017年11月23日撮影)