リオン(利音)柿の話 リオンさんの柿はなぜ渋い『山西の民話』

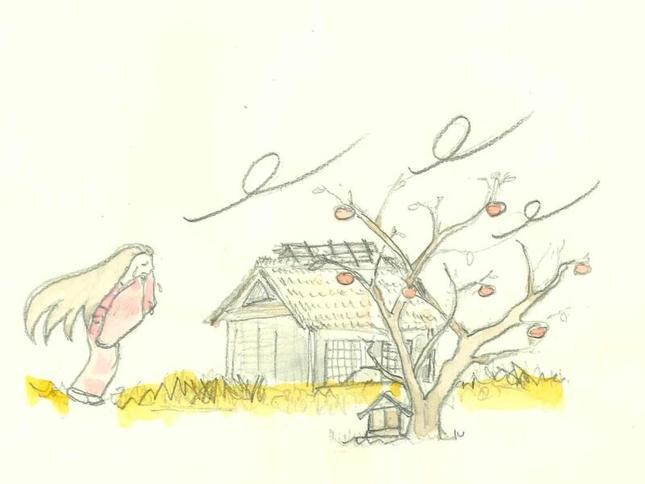

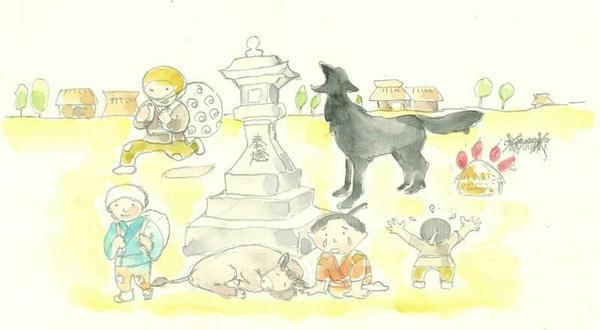

昔、私の家の近くの藪の中に、貧しい「サンド」の家があった。その家の裏に大きな柿の木があった。その下に小さな祠が今でも残っている。この祠と柿の木にまつわる話です。

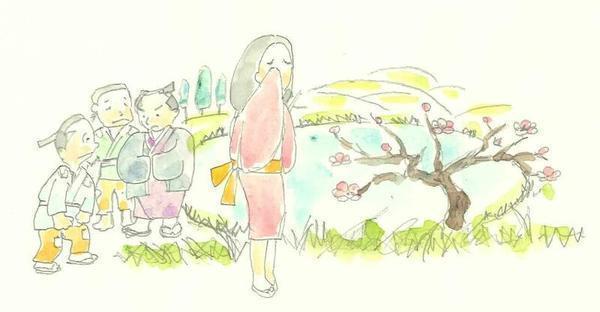

その昔、サンドの家の息子にリオン(利音)という変わった名前のいやしからぬ姿をした若者がいた。人の噂では、サンドが京へのぼった時、ある高貴な家の落し子をたのまれて連れて帰って育てたのだという。田舎者の目にはとてもハンサムな若者で、当然山西の若い娘たちの噂の種になったのも無理はない話である。分現者(ぶげんしゃ)の一人娘「お小夜」は深く心を寄せて、何かにつけて「リオンさん」「リオンさん」というようになった。いつの間にか二人は深い恋仲になっていた。娘は長者の一人娘、利音は貧しきサンドの子ーとうてい許される仲ではなかった。二人は思案の末、村芝居のある夜駆け落ちをして姿を消した。