高富神社(小桁)

由緒

口碑によると、貞観年中(859~877)小桁山極楽寺の僧円仁が、近江国日枝神社の御分霊を迎えてこの山に祀り極楽寺の鎮守としたという。作陽誌に、極楽寺の項の鎮守社山王十禅師とあるのは本神社のことである。最近まで極楽寺住職が例祭には必ず参列するのを例とした。本神仕はもと山王権現社と奉称したのを、明治4年高富神社と改称し、明治6年村社に列した。(文:岡山県神社庁HPより)

口碑によると、貞観年中(859~877)小桁山極楽寺の僧円仁が、近江国日枝神社の御分霊を迎えてこの山に祀り極楽寺の鎮守としたという。作陽誌に、極楽寺の項の鎮守社山王十禅師とあるのは本神社のことである。最近まで極楽寺住職が例祭には必ず参列するのを例とした。本神仕はもと山王権現社と奉称したのを、明治4年高富神社と改称し、明治6年村社に列した。(文:岡山県神社庁HPより)

新善光寺にある巨白庵の墓碑に次のような文がある。

先生諱文水三箇尻氏號巨白庵豊後大

分郡入蔵邨人考日貞輔先生其第三子

也幼入禅門天保定住播磨三日月邨慶

雲寺嘉永三庚戌歳退隠美作東南条郡

野村吟花嘯月以自娯旁以句讀習字教

先生の名は文水、号を巨白庵といい、豊後大分郡入蔵村の三箇尻貞輔先生の第三子である。幼少のころ禅門に入り天保年間に播磨三日月村の慶雲寺に住んだ。嘉永三年に寺を退去して美作東南条郡野村に住み、漢詩や歌を詠み、習字を教えたと記している。

この文によると、巨白庵は嘉永三年(1850)に野村に来た。彼の前任の初代講師半仏道人は三年ほどで帰国したとすれば、村塾の開設年は「成名校沿革について」の文政末期より一六・七年後の弘化四年(1847)か嘉永元年(1848)であることになる。このとき文化十二年生れの保田平兵衛は三二・三歳、細岩井手の開鑿に取り掛かる安政元年の七・八年前であった。

巨白庵について付け加えておく。

嘉永三年(1850)野村に来たと墓碑にある。平兵衛の招聘によって塾の教師になったと思われ、以後「一四・五年間」も教えた後出雲へ行くが、塾の門人の要請により明治二年(1869)また帰って教師を続けた。

2018年10月7日津山陸上競技場にて「第47回つやま市民スポーツ祭」ちびっこ相撲秋場所が開催されました。相撲場では11時から第38回ちびっこ相撲秋場所が、市内のちびっこ達や父兄の応援団とともに大勢集まって執り行われました。まじかでちびっこの真剣勝負を拝見して感動し、改めて相撲は面白いなぁ~と感じました。これからも大いに盛り上がってほしいと思います。頑張れ!

今年も「第23回 城西まるごと博物館フェア」が2018年10月7日に賑やかに開催されました。

宮脇町から西今町までの旧出雲街道を歩行者天国にして大正時代のにぎわいを再現しようと開かれています。恒例のクラフト作家の作品がずらりと並んで大賑わいでした。また、フラダンスやブラスバンドの演奏をはじめ沢山のイベントがありました。今年初めて聞いた生バンドの演奏も流れていてよかったです。(過去の様子です。)

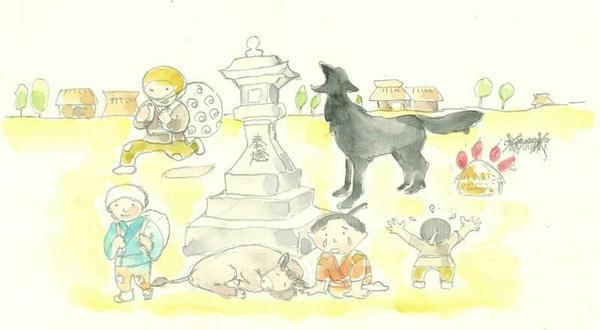

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

一方では村の道しるべでもあり、他方では神様に対する信仰心から献灯でもあった。

当時、信仰のあつかったのは、お伊勢様、金刀比羅様、小豆島、宮島とオオカミ様であった。

昔、山西から津山のお城下に出る主要道路は、西の道ー越木峠ー春長を通り、松葉峠から野介代を経て、八出の船着場に出て行く道筋が主だった。だから、今でも越木峠の向うに逆迎場(酒迎場)という所があり、小さい社(荒神様)が勧請してある。村(部落)の代表のものが宮詣(お伊勢様にまいり、宮島にまいり、小豆島を巡礼し、金刀比羅まいりをし、近くはオオカミ様に参拝する)のをここまで見送りに来て、平穏無事を祈って酒もりをしたり、又、何事もなく無事に帰って来た代表のものをよろこび迎え、その労を犒う酒もりの場でもあった。新道が山西の東-鹿の子から飯綱坂につづく様に出来たので、新道に展望のきく山西の入口に、明治の人々(明治32年)に建立した信仰と文化の標識でした。

大崎神社

由緒・沿革

森家神明帳によれば、三條天皇の時代長和4年(1015年)11月に、前年、秋季より中原郷内に疫病が流行して死するもの多く、一年余りにして尚止まらず益々甚だしく、これを美作守源道方に訴えました。

道方は当時宮内卿として美作守も兼務の折柄、宮内吏に崇神天皇5年、天下に疫病流行して止まらざるにより、翌年、和州笠縫の里に大国魂神、大物主神を勧請して三輪明神と崇めたら天下の疫病ことごとく治りました。

この例を聞き、道方同年の貢稲100束をもって長和5年5月当郷に大国魂神を勧請して西大崎明神と、大物主神を勧請して東大崎明神と崇めたところ疫病がたちまち鎮止しました。

以ってこの明神に不敬ある族は必ず疫病に懸かり、又は不幸に陥ると氏子大いに恐れまして厚く尊崇しました。

近長陣屋領内であった勝加茂西中の真言宗新善光寺境内鐘楼の巽位に近長代官沼尻又治郎の墓があり、自然石の碑に

沼尻又次郎重遠墓

先考仕吾 土浦候嘉永癸丑四月為近長令赴任癸丑七月罹病以五日沒于府舎無子故以甥重道為嗣葬新善光寺謚曰 沼蓮院甫仭義照居士

と刻まれて居る。碑文には病死と記されてあるも事実は近長大庄屋甲田猪右ヱ門方に於いて自刃したものであり、其死因に就ても俚傳があるも明確でなく、此没後甲田猪右ヱ門が公用の道中、攝津尼ヶ﨑附近に於て沼尻氏の為めに討たれたとのことが傳へられてゐる。

2018年9月22日に野村の保田家を訪問してきました。保田家は神道で、お彼岸には先祖の霊を祭る行事として「御霊祭り」があり、太夫(宮司)さんが祝詞をあげるとお聞きしてその様子をカメラに収めさせていただきました。

「我が家は、春と秋の彼岸に先祖の御霊様をお祀りします。毎年、御霊祭りのために家や庭を綺麗にし、太夫さんをお迎えする準備をします。年に2回、丁度良い気候の折に家をきれいにすることで、精神的にもピリッとして背筋が伸びる気持ちになれます。」と語って下さいました。参加して、とても静かで厳かな先祖まつりだと感じました。

「おのつから あゆみもおそくなりにけり さくら花さく のべのかよひち」 直 頼高

美作三歌人の一人とされる頼高(安政6年~大正8年)は上之町、大隅神社の神主として梅の木に囲まれた「梅の下舎」で美作歌壇を指導、歌誌「水甕」主宰、尾上柴舟に歌の手ほどきをした。秋久家に老梅が残る「梅の下舎」跡がある。

薬研濠北

光井弥太郎尚常(河面村)

河面村は勝北郡に属し、北は近長村、南は福井村である。正保郷帳では田方五百三十三石余・畑方三十四石余。森藩断絶後、元禄十一年から幕府領となり、寛政六年から文化十四年迄は播磨国龍野藩預地、文政元年以降は再び津山藩領となる。現在は津山市河面である。勝北は美作国北東部にあって中世末には勝田郡と称していた。慶長五年小早川秀秋が入封して美作七郡を十二郡に再編したとき勝南・勝北に分けたとと云わる。郡境が明確にされたのは慶長検地によってであろうと云われる。元禄十一年以降は勝南・勝北郡として定着し、明治三十三年に合併して勝田郡となって郡名が消えた。