後醍醐天皇が渡った「姿見橋」

出雲街道は、徳川時代に参勤交代の諸大名が、華々しい大名行列の絵巻物を繰り広げた道筋であり、その昔は官道と呼ばれ、都から石見・出雲地方に文化を運んで作州を東西に貫いた重要路線であった。

また、この道筋は、元弘の乱(1331年)には、後醍醐天皇が北条高時のために至上の御身を、遠流の鳳輦に委ねられ、隠岐の狐島に遷幸の砌、史蹟をとどめられた哀史の道でもある。

元弘の乱後(1332年)、後醍醐天皇は播州今宿より杉坂峠を越えて梶並川の東岸「火の神」の渡し場に着かれた。この渡し場から川を渡り、渡里・上相を経て、岡の高塚山南麓の丘上に、間山の高福寺の寺領であった草庵を仮の行在所と定められ、仮寝の夢を結ばれたということである。

翌朝、天皇は行在所をご進発にあたり、その南にある池畔の野橋の上に、暫くご駐輦になり、幾度かの敗戦に、おやつれになった龍顔を、池水に写された。

この古事を伝えて、後にこの橋を「姿見橋」と名付けたとされている。

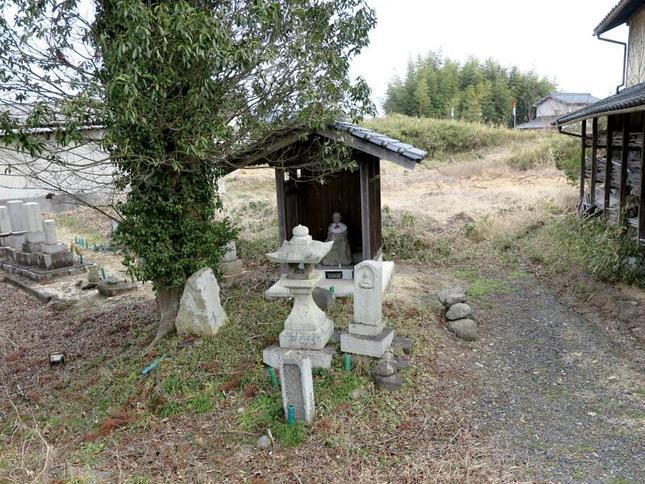

この橋は、昭和47年の構造改善事業のために取り壊されたが、後醍醐天皇をしのび、史蹟碑が建てられ現在に至る。(木村増夫著 『勝央今昔滝川のほとり』より)

平成9年4月 岡地区史蹟保存会