2017年 津山の怖~い伝説展(城西浪漫館)

津山の怖~い伝説展

城西浪漫館では、夏休みを迎えた子どもたちや津山に帰省した子どもたちに郷土・津山に伝わる民話や伝承を伝え、学んでもらおうと7月20日から8月31日まで「津山の怖~い伝説」展を開催します。

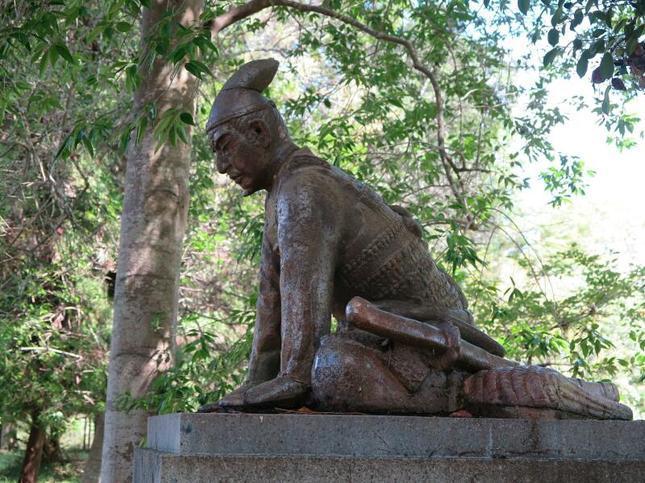

今回は、初めて津山藩にあった鬼の首を刎ねた名刀「童子切」伝説を紹介します。「童子切」は豊臣秀吉、徳川家康から津山藩主の松平家へ伝わり、津山松平家の家宝として太平洋戦争終戦まで継承されてきた天下五剣の一つ。丹波国大江山の鬼の頭領・酒吞童子の首を切り落としたとされる「童子切」は、津山藩が6人の罪人の死体を積み重ねて刀を振り下ろしたところ、6つの死体を切断しただけではなく刃が土台まで達したという伝説があります。(文:展示説明より)(2017年7月29日撮影)