蛇淵の滝(奈義町)

国定公園那岐山の中腹にある三穂太郎出生の伝説にまつわる滝として有名です。

この滝の高さは20m余り、上の滝を男(雄)滝、下の滝を女(雌)滝と呼び、男滝には周り10数mの底の知れない滝壷があり、周囲はうっそうとした樹木に 覆われ、昼なお暗く、昔より淵に大蛇が住むといわれ、雨乞いの聖地としても広く知られています。(文:奈義町HPより)

滝への入口は那岐山登山口のそばにあります。(2016年7月1日撮影)

国定公園那岐山の中腹にある三穂太郎出生の伝説にまつわる滝として有名です。

この滝の高さは20m余り、上の滝を男(雄)滝、下の滝を女(雌)滝と呼び、男滝には周り10数mの底の知れない滝壷があり、周囲はうっそうとした樹木に 覆われ、昼なお暗く、昔より淵に大蛇が住むといわれ、雨乞いの聖地としても広く知られています。(文:奈義町HPより)

滝への入口は那岐山登山口のそばにあります。(2016年7月1日撮影)

神庭の滝自然公園(動画はこちらから)

神庭の滝は「日本の滝百選」にも選ばれた、高さ110m、幅20mの中国地方随一のスケールを誇る名瀑。断崖絶壁を流れ落ちる滝の豪快さはいうまでもなく、まるで白布をまとったようにも見える水しぶきは霊験さを感じさせてくれます。滝の中央には黒い岩が突起し、落下する水しぶきに逆らってのぼる鯉に似ていることから「鯉岩」と呼ばれています。

下流には、草葺き屋根から雨のしずくが落ちる姿に似ている「玉垂れの滝」や石灰岩が浸食されてできた「鬼の穴」と呼ばれる洞窟もあります。

これらを含む周辺は、国指定の名勝、県立自然公園に指定されており、広大な渓谷内には種々の樹木が繁り、四季を通じて美しい景観を楽しむことができます。(カエデやカツラなどの紅葉が織りなす秋の風景は秀逸です。) (文:神庭の滝自然公園パンフレットより)

2016年6月21日に水車を見たくて行って来ました。雨上がりの少し蒸し暑い日ですが、たんぼに植わった稲の清々しさにひとめぼれです。寛永9年(1632年)津山藩主森忠政が改修を命じたのが始まりとされていますのでおそらく、森忠政公も同じ風景を見ていたことでしょう。何百年も続いて来た風景にロマンを感じました。

(嵯峨井堰を源に、本線は小桁まで14k。二宮分2kを含めて全長16kに及びます。網の目のように張り巡らせた支線を含めればゆうにその倍はあろうかという、津山では最長の用水路です。)

2016年5月5日(子どもの日)津山市神戸(じんご)の作楽神社のアヤメを見に行って来ました。この日は親子連れが花畑の中であそんでいてほほえましい。このアヤメも町内の方がお手入れなさっておられるそうです。

後醍醐天皇御駐輩伝説地(2015年11月11日撮影)

元弘2年(1332年)3月鎌倉幕府打倒の計画に失敗した後醍醐天皇は、幕府の武士らに護送されて隠岐島に配流された。天皇の一行は京都を発って、山陽道を経て、姫路付近を出雲街道にとり、杉坂峠を越えて、美作に入った。そこにしばらく滞在したのち雲清寺というところに至った。この雲清寺が、ここより東方、約300メートルに碑があるあたりと考えられている。その東約100メートルには、昔からいかなる千害にも絶えることのない清水があり、天皇はそこで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と読んでいる。再び輩の人となった天皇は、この峠を越えるとき遠望する山が古歌に名高い久米のさら山と聞き、自らして筆をとって詩を

聞きをきし久米のさら山越えゆかん

道とはかねて思ひやはせし と詠んだ

こののち、天皇は院庄に入って、児島高徳のひそかなはげましを受けた。そして再起を期しつつ隠岐に旅立っていった。この非運の天皇をしのび、大正15年土地の人々によって、顕彰碑が建てられ、先の歌を刻み、後醍醐天皇御駐輩跡として後世に譲り伝えている。

平成21年11月8日 さら山時代祭実行委員会 種町内会御駐連場(文:案内板より)

洗顔清水(後醍醐天皇伝説地)

元弘2年(1332)3月後醍醐天皇は鎌倉幕府討滅計画の失敗により隠岐島に配流された。その際、美作通過の行程について「太平記」や「増鏡」によると、播磨との国境杉阪から雲清寺、久米のさら山をへて院庄に入ったと推定される。

このうち雲清寺の所在については直接のてがかりがなく、配流の具体的な道筋はなく不明とされてきた。そこで、幕末の国学者平賀元義らは、久米のさら山を詠んだ後醍醐天皇の歌「聞きをきし久米のさら山越えゆかん道とはかねて思ひやはせし」の「越えゆかん」の句などから、天皇の配流の道筋を押淵から種をへて皿に至る山越えの古道とした。そして雲清寺をここより西約100メートルの多祢神社東の峠付近と考証した。その途中のこの場所には、昔からいかなるひでりにも絶えることのない清水があり、天皇はここで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と呼び、後世に守り伝えている。

平成10年2月 津山市 (津山市案内板より)(2015年11月11日撮影)

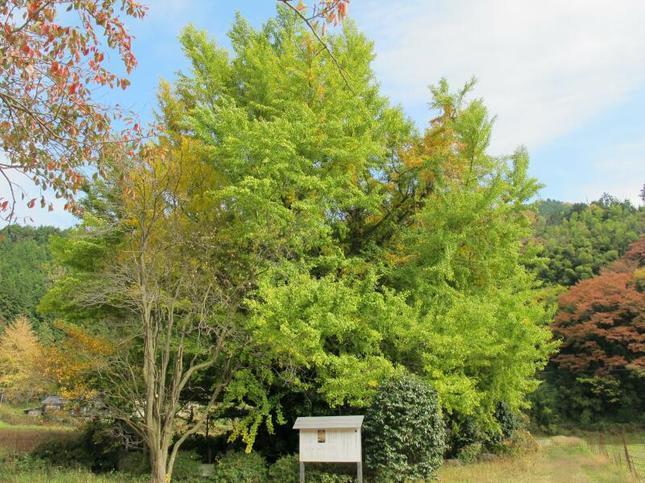

阿弥陀堂の大イチョウ(奈義町指定天然記念物 昭和44年7月7日指定)

勢至丸(後の浄土宗の開祖法然上人の幼名)が修行のため菩提寺の叔父の下へ行く時、この木の枝を杖にし、「学成れば根付けよ」と突き刺したのが、菩提寺の大イチョウになったという伝説があり、大イチョウの親木とも伝われている。

落雷で一部が焼けるなどしているが、枝から垂れる気根は3mにもなり地中に達している、県北を代表する巨樹である。(2015年11月7日・11月20日取材)

苫田郡誌に載っていた「紫式部の墓」(2015年8月31日取材)

「上加茂村大字物見の畑中に在り、周圍に石を累ね其の上に小き墓堂ありしが今は腐朽して在せず、址に椿樹を生す。傳(つた)へ曰ふ紫式部因幡より中國に至る時此の地に於いて歿(ボツ)せしを埋葬せし處(ところ)なりと。」(文:苫田郡誌より引用)

8月11日のお盆まじかのグラスハウス近くのサルスベリの花が綺麗に咲いていました。このサルスベリの花ですが、神社とかお寺によく植えてあるのですが何故か不思議になってネットで調べたら、「中国の伝説で、恋人と百日後に逢うことを約束した乙女が、約束の百日目の直前に他界、その死んだ日の後に咲いたという花、日本では元禄時代の園芸書「花譜」に、「紅花が100日間咲く」と説明があったので、"百日紅(ひゃくじつこう)"。

また、木の肌が滑らかなので、猿も滑ることから、"猿滑"とついた.木の肌を掻くとくすぐったそうなので"クスグリノキ"という別名もある。」だそうです。

高津神社 大字里公文字葉山

祭神は大日霊貴命で、配祀は倉稲魂命・奥津彦命・奥津姫命・軻遇突智神・天目一箇神・天香々背男神・素盞鳴命・大山祇命・月読尊・級長津彦命・級長戸辺命・蛭児命・保食神祭日は、例祭10月17日、祈年祭2月23日、新嘗祭11月14日、挿秧祭5月1日

神号は、文化2年(1805)から「高津大神宮」と唱え、明治維新後「高津神社」となって今日に及んでいる。