国宝になる前の松江城

松江城は平山城で、天守がある本丸の周辺に二ノ丸上ノ段、二ノ丸下ノ段、後郭がめぐり、南には堀を挟んで三ノ丸がある。

城全体の構えは東側を正面とするが、天守自体は南向きとなっている。天守は、彦根城・犬山城と同じように附櫓を設けた複合式望楼型で、一、二重目は大入母屋屋根で全面下見板張り、望楼部と附櫓も一部白漆喰であるが窓廻りの木部はすべて黒塗りで、黒を基調とした天守である。

全国に現存する12天守の一つで、天守の平面規模では2番目、高さでは3番目、古さでは5番目である(国宝・重要文化財建造物目録/文化庁編)。昭和10年に国宝に指定され、昭和25年には文化財保護法の制定により重要文化財と改称されたが、平成27年7月8日、国宝に再指定された。

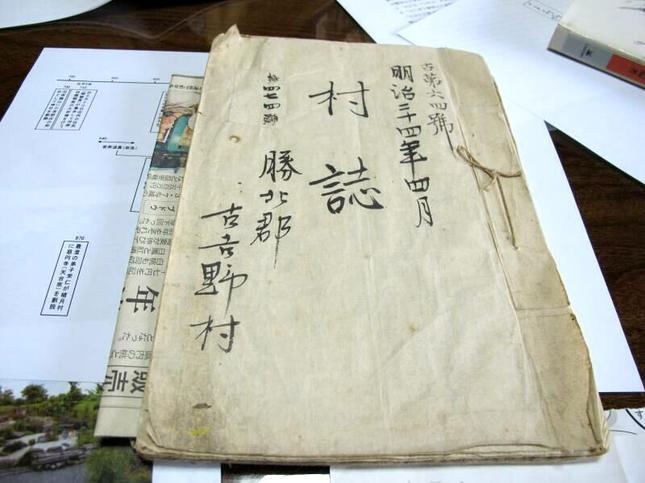

明治の初め、全国の城はほとんど取り壊されたが、松江城天守は地元の豪農勝部本右衛門、旧松江藩士高城権八ら有志の奔走によって山陰で唯一保存され、松江のシンボルとして親しまれている。[文:(一社)松江観光協会HPより抜粋]、(2013年10月13日撮影)