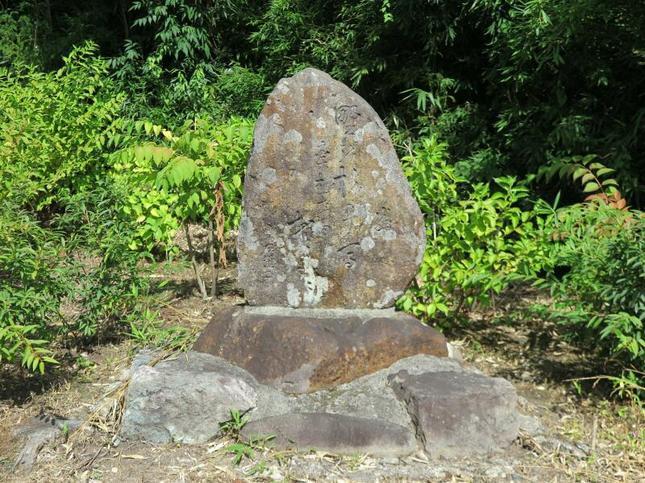

エノキ跡(市場)

エノキ跡/勝北町市場/町文化財(史跡)平成2年9月19日指定

西村の県道勝北・三浦線のかたわらに、町指定文化財(天然記念物)のエノキがあった。

樹齢200年あまり、樹高13m、この地方特有の広戸風の吹きつける方向の枝は強風にすくみ、その姿は、まさに広戸風の生き証人といわれる。

永年の風雪に耐えたエノキも、平成2年9月19日に発生した広戸風のため倒れる。「西村のエノキ」と呼ばれて多くの人に親しまれ、幼い日の通学や遠足、奥仙の草刈り、薪とりなど、かずかずの懐かしい思い出を抱かせてくれた木であった。

人びとの心に、いつまでも残る木エノキを、後世に語り伝えたい。(文:『勝北町の文化財と石造美術』より)