2025年5月18日「出雲街道を歩こう会」に参加したついでに、鳥取と岡山の県境・明智峠を越えて新見市花見山にある史跡「後醍醐天皇の休石」に立ち寄りました。現地は、岡山より鳥取西部へと戻る途上、県境に近い新見市千屋の国道180号沿いに看板がみえます。

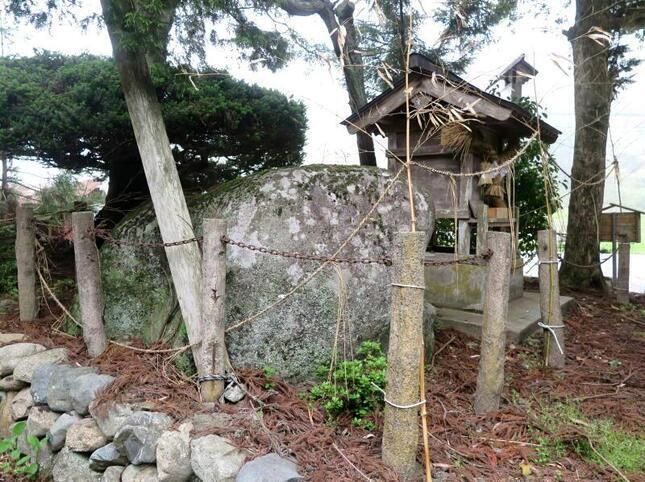

伯耆に向かう途中の当地で大きな石を見つけ休まれ、遠くの明地峠(明智峠とも。岡山県新見市と鳥取県日野町の県境にある)を見られて「夜は明智 月は入野に 身は成地 いつも花見る 休石かな」と詠まれたという。

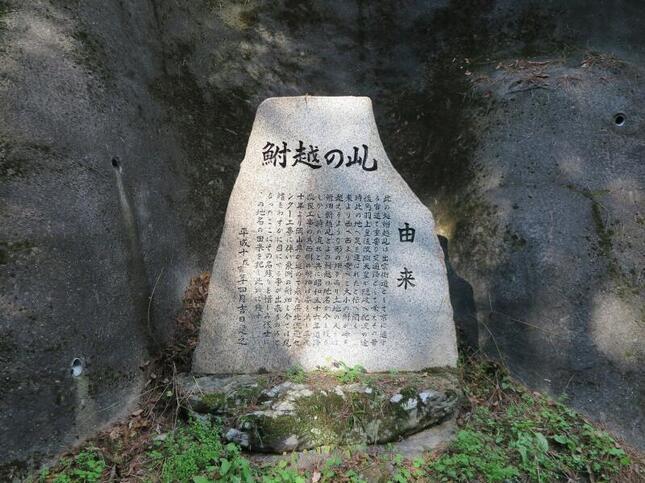

史蹟「休石(やすみいし)」の伝記

人皇第九十六代後醍醐天皇は、鎌倉幕府倒幕のため笠置で幕府軍と衝突したが敗北し執権、北条高時に捕えられ、元弘2年(1332年)3月7日、京都六波羅をご進発、響く何の旅路を重ねられ、美作の国より備中路に入られ、旧阿哲郡大佐町大井野を通過、市倉峠を越え、入野(現在の井原)に至り、落合より当地花見へご到着されこの大井氏に御輿を駐(やす)め、しばしご休息遊ばされました。

天皇は更に北上、明智峠を越され、伯耆路に入られ4月1日隠岐島へ流配されました。

よってこの地を休石と呼ぶようになり、爾来天皇を偲び毎年旧暦9月15日、後醍醐神社の祭として執行し今日に及んでいる。(文:現地由来書き看板転載)(2025年5月18日撮影)