道祖山 宝蔵寺(加茂郷88ヶ所霊場第85番札所)

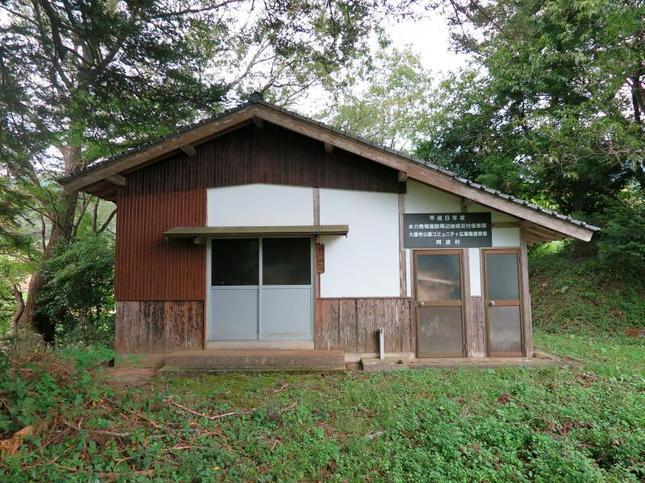

道祖山宝蔵寺(加茂郷88ヶ所霊場第85番札所)は、加茂町斉野谷地内にあり、斉野谷の山裾の宝蔵寺の本堂内にあります。本尊は大日如来です。本堂は木造瓦葺きです。(2012年12月13日撮影)

道祖山宝蔵寺(加茂郷88ヶ所霊場第85番札所)は、加茂町斉野谷地内にあり、斉野谷の山裾の宝蔵寺の本堂内にあります。本尊は大日如来です。本堂は木造瓦葺きです。(2012年12月13日撮影)

摩尼山 高福寺(加茂郷88ヶ所霊場第26番札所)は、阿波村竹之下地内にある、臨済宗のお寺で本堂は木造瓦葺きです。本尊は大日如来来です。(2009年6月21日撮影)

摩尼山高福寺は、初代津山城主忠政が、美作186,500石の領主として、慶長八年(1603)に入封し、慶長9年(1604)に、津山神戸にあった安国寺を津山小田中の地に移して、名称を本源寺に改め、天倫玄節大禅師を開山として森家の菩提寺と定めた。 その後、本源寺開山天倫玄節大禅師をこの地に勧請し、元和四年(1618)に摩尼山高福寺創建された。高福寺は創建開山禅師の因縁により、津山城主森家の鶴丸を寺の紋として使用することがゆるされている禅宗寺院である。

常道大日堂(加茂郷88ヶ所霊場第73番札所)は、加茂町百々常道(ちのみち)の県道の道路脇の2mほど高い所にあります。本尊は大日如来です。高さ2m幅1m位の祠で、そばにいわれのある桜の木があります。(先達は木元林造さん)(2022年11月9日撮影)

長谷山福祥寺大日堂(加茂郷88ヶ所霊場第70番札所)は、加茂町樽井地内の県道から北にはいり、少し先を右に行ったところにあります。木造瓦葺です。本尊は大日如来です。(先達は木元林造さん)(2022年11月10日撮影)

堀坂大日寺(加茂郷88ヶ所霊場第56番札所)は、津山市堀坂地内のJR因美線滝尾駅北400mの踏切脇を数十m入った薮の中にあり、本尊は大日如来です。木造トタン葺き、土壁。(先達は木元林造さん)(2023年3月28日撮影)

正念寺からの道路脇にある。木造萱葺きトタン屋根、壁もトタン

加茂町公郷下谷上の車がやっと通れるくらいの大規模林道陸橋下、しかも木々やアジサイ等の茂った中にあるお堂なので、先達がいなければ見つけにくい場所です。三角屋根の可愛いお堂で、本尊は大日如来です。(先達:木元林造さん)(2022年10月20日撮影)

2022年10月20日、津山市加茂町桑原6班地内にある、桑原大師堂(加茂霊場本部)(加茂郷88カ所霊場38番札所)を訪ねてきました。ここは加茂霊場本部でもあります。桑原の大杉への坂道の三叉路付近にあり、木造瓦葺の新しい立派な建物です。道路より少し上に位置していて、入り口には大きな木が植えられています。ご本尊は弘法大師です。(先達:木元林造さん)(2022年10月20日撮影)

阿波の竹之下地蔵堂(加茂郷88ヶ所霊場第25番札所)近くに建立されている大日如来です。

大日如来は、智慧と慈悲の徳により、一切衆生の迷闇を照破する仏であり、大日如来の信仰は村内に広く普及しており、だいたい1メートル前後から1.5メートルまでで、地区内の安全と、農家にとって一番大切な牛の安全と供養塔として村内に十数基建立されている。(文:『阿波村誌』より)(2020年8月1日撮影)

2023年6月18日(日)(午前10時~正午)津山市井口 にある長法寺多宝塔にて、多宝塔ご開扉・檀中先祖供養・戦没者慰霊法要がありました。

天台宗長法寺の多宝塔は、創建1150年を記念して造られたもので、平成5年着工し、平成8年3月完成する。津山市内唯一の多宝塔となっています。大津市の石山寺にある国宝の多宝塔をモデルにしたつくりで、高さ約25メートル。二重の塔はヒバ材を使用、屋根には銅板を施し、頂上には金色の相輪を取り付けている。塔内には大日如来の座像を安置している。

本尊:大日如来

約1300年前、インドで誕生した「密教」で、最上位にいる仏様で、日本では最澄(さいちょう)や空海(くうかい)によって広がりました。大日は「大いなる日輪」、すなわち「太陽」です。全ての仏様の起源は大日如来であり、大日如来は宇宙そのものであり、阿弥陀如来も薬師如来も全ての仏様は、大日如来が姿をかえた仏様です。

当寺は阿波村字大福寺1064番地の円山台地にあり、開基の年代は不詳である。「タタラ」製鉄には、砂鉄の採集、木炭の製造、残砂の整地、製品の運搬などに多くの人力が必要である。

往時の製鉄関連地名が残っている現在の中土居地区の堤・杣の谷・天王・樋の下・福籠・中山・鉄穴内一帯を中心に「タタラ」職人が集まって大きな集落が形成された。この集落に後年いつのころかに中土居円山台地の上に仏教寺田中山大福寺が建立され、本尊に大日如来が安置されたのである。

阿波村には、古くは寛延・安永ごろからの念仏供養巡拝碑が多く建立されている。光明真言霊場巡拝による弘法大師信仰は加茂谷にはかなり古い時代から信仰されていたようである。明治時代に入ってから一般に広く信仰されるようになり、特に加茂・阿波の仏教寺院と各地区にある地区堂を中心にして全加茂谷八十八ヵ所霊場、又阿波だけの八十八ヵ所巡拝霊場が設けられてからは特に村内広く民衆のなかに普及信仰されたようである。霊場巡り信仰が盛んになって、大福寺が加茂・阿波八十八ヵ所霊場の一環の中に組み入れられてから、大福寺に弘法大師の石像が本尊大日如来と並んで安置された、

大正から昭和にかけて巡拝最盛期には、数十人の一行が列をなして霊場を巡拝し、地区の堂・札所では、御詠歌を唱え、般若心経を読んで巡った。日が暮れるとそれぞれ数人ずつに分散し接待の家に宿泊して、加茂と阿波のとの札所を数日かけて巡拝した。特に春秋の彼岸には盛大であった。大福寺に籠り殿が増築されてからは、加茂阿波霊場の中でも重要拠点であった。次第に阿波円山大師堂と呼ばれるようになり、お籠りの信者も多くなり、時には数日、一ヵ月も長くお籠りを続ける信者もあったようで随分賑わったものである。(文:『阿波村誌』より転載)(2022年10月4日取材)