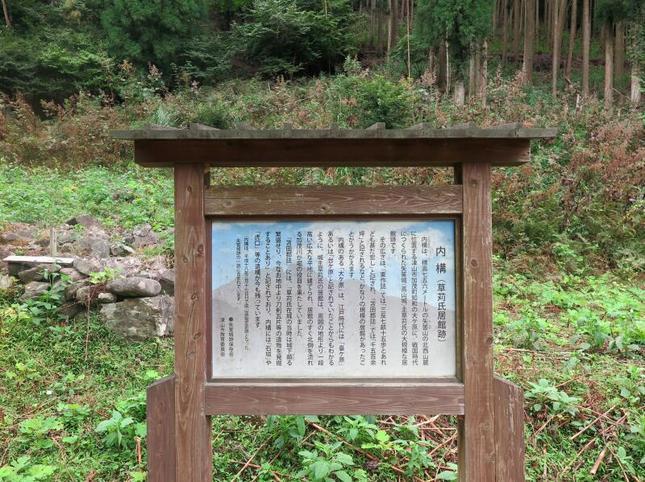

内構(草苅氏居館跡)

内構(草苅氏居館跡)

内構(うちがまえ)は、標高756mの矢筈山の北西山麓に位置する津山市加茂町知和の大ヶ原に、戦国時代につくられた矢筈城(高山城)主草苅氏の大規模な居館跡です。

その広さは、『東作誌』では「三反七畝十五歩とあれども甚だ宏し」と記され、『苫田郡誌』では「千五百余坪」と記されるなど、かなりの規模の居館があったことがうかがえます。

内構のある「大ヶ原」は、江戸時代には「臺ヶ原」あるいは「台ヶ原」と記されいたことからもわかるように、城主草苅氏の居館は、周囲の地形より一段高い広大な平地に建てられ、居館のすぐ北側を流れる加茂川が堀の役目を果たしていました。

『苫田郡誌』には、「草苅氏在城の当時は城下頗る(すこぶる)繁盛せり、今なお地中より刀剣瓦片等の遺物を発掘することあり」と記されており、内構には「石垣」や「虎口(こぐち)」等の遺構が今も残っています。

(内構は、平成18年3月17日付で岡山県指定史跡となった矢筈城跡の一部に含まれています。)

矢筈城跡保存会・津山市教育委員会(文:現地看板より)(2022年9月18日撮影)