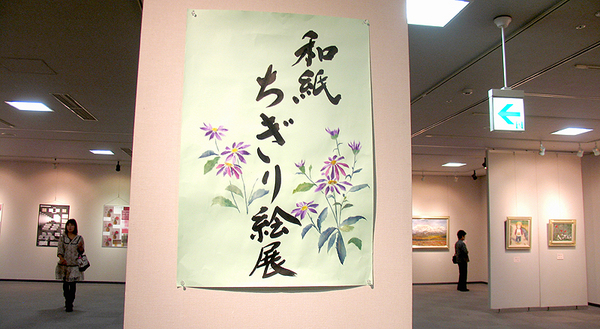

阿波【八幡神社の花祭り】

八幡神社の花祭り(通称阿波の花祭り) (2010年11月3日)

社伝によれば、「大祭ノ節ハ神幸執行古式ハ孔雀ノ傘鉾二御守ヲ付シ(中略)氏子ハ御幟造花等ヲ獻シ」とあり、大分県宇佐市の葬儀や、中津市の鶴市八幡宮にも当社の花祭りの造花とよく似た造花が奉納されていることから、この花祭りがいつ頃から行われるようになったかは不明であるが、宇佐八幡宮の分霊を勧請した際に一緒に伝えられたものと考えることもできる。

花祭りに使用されるこの造花は、旧阿波村内8地区において1本づつ奉納する。11月3日が秋季大祭であるので(昔は旧暦11月1日であった)、9~10月の適当な日を選んで地区代表の音頭で始まる。心棒の先端に大きい竹籠を取り付け中に麦藁をつめる。その上に色紙や文字を貼った箱を乗せ、その上に榊と幣、人形や造花、風車などを飾る。大竹籠には80本の紙で巻いた「しおれ竹」を刺して垂らす。心棒の途中の両脇に小さい竹籠を取り付け、これにも造花や風車を飾る。地区総出の一日がかりの仕事で出来た造花は大祭当日の午前0時から八幡神社に奉納し、午後2時の御神幸にあたりその先導を務めるのである。

神事場での神事が終わり神霊の還御に当たっても先導を務めるが、花を持つ若者の酒の入った祭り気分も手伝って花と花の練り会いが始まり、芯は取れ、しだれ竹は抜け落ち、無残な姿になるのである。喧嘩も起こるが、遺恨を残さないがこの花祭りの練り会いである。(資料提供:八幡神社の花祭り保存会)

阿波八幡神社の取材記事(観光ガイド)はこちらです。