|

▲史跡境界の標柱

▲国分寺公会堂

遺構の概要

★金堂

礎石瓦葺建物で、その基壇は東西37.3m(125尺)、南北22.4m(75尺)あります。基壇上面は削平を受けていましたが、基壇まわりには幅 1.3mの玉石敷の犬走りが巡らされ、その外側に一段低い幅75cm、深さ15cmの同じく玉石敷の雨落溝がありました。その外周には、さらに幅70cm から80cmの玉石敷が巡らされています。基壇の東北隅で一箇所、礎石を据え付けた痕跡がみつかっています。

★塔

位置については、昭和55年度の調査で分かっていたので、平成12年に追加して発掘調査しました。その調査により、基壇規模が一辺18.4mで、金堂と同 じように、基壇の外側には幅1.8mから2mの玉石敷犬走りが巡らされ、その外に幅80cmの雨落溝が設置されていました。基壇が大きく削られていたため 礎石の配置などは分かっていませんが、基壇の様子からみて、大規模な塔であったことが分かります。

現龍壽山国分寺境内に、大規模な礎石が庭石として残されています。その巨大な礎石は、塔から持ち込まれたのではないかとみられます。

★南門・中門

南門は、礎石瓦葺建物で、基壇規模は東西24.1m、南北10mと復元されています。基壇外装は破壊され不明ですが、礎石抜き取り穴が発見され、柱配置が判明しています。

中門も礎石瓦葺建物で、基壇規模は東西22.6m、南北12.1m。基壇外装は、人頭大の玉石による乱石積でした。一部で、礎石抜き取り穴も発見されています。

|

|

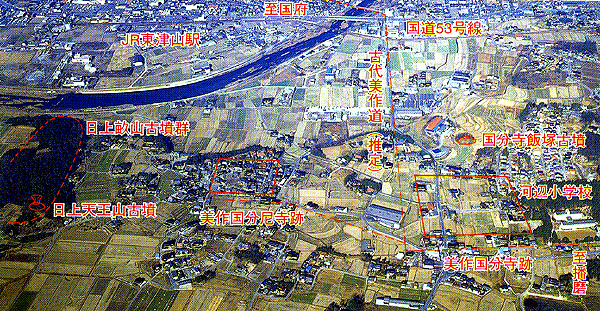

▲史跡遠景(北西から)

▲説明板と標柱

▲美作国分寺から出土した創建時の瓦

出土した瓦について

美作国分寺からは、数多くの種類の瓦が出土しています。これは長い年月の間に瓦が傷んで取り替えられたり、新しく建物が建てられたりしたためです。

上の画像は、その代表的な文様です。いずれも屋根の軒先を飾る瓦で、左列が軒丸瓦(蓮華文)、右列が軒平瓦(唐草文)です。これらの模様を調べることにより、その瓦が作られた年代がわかります。

年代は大きく分けると国分寺創建時で、奈良時代中ごろのもの。奈良時代末から平安時代初め頃のもの。平安時代中葉ないしは後半頃のもの、の三つの時期に分類できます。

▲塔犬走り・雨落溝と龍壽山国分寺境内にある礎石

|

|

▲史跡遠景(北西から)

▲現龍壽山国分寺境内にある、大規模な礎石

▲金堂

▲講堂(基壇の東西部分)

▲塔の犬走り

▲中門基壇と回廊の一部

★講堂

礎石瓦葺建物で、基壇は東西29.7m(100尺)、南北19m(64尺)で、センを建て並べて基壇外装としていました。西側の基壇上で、礎石に用いられ ていたとみられる大形石材が、基壇を掘り窪め落とし込まれている状態で発見されました。水田化する際、礎石が邪魔になり取り除いた痕跡とみられます。

※講堂の写真で、基壇東辺端の化粧された様子がわかります。中央の大きな穴は、新しい時期に掘り込まれたもので、底にセンが敷き並べ転用されています。

|

|

伝承と確認調査

美作国分寺は、741(天平13)年の聖武天皇による詔勅にしたがい、国々に造営された古代寺院の一つです。むかしから津山市国分寺の龍壽山国分寺付近 に、それは存在したと伝えられてきました。しかし、美作国分寺は平安時代末以降廃れ、その寺院地は水田化されてしまったため、当時の正確な位置はもとよ り、寺の規模や伽藍配置などの詳しいことはまったく分からなくなっていました。

津山市教育委員会では、美作国分寺の実態を明らかにし遺跡を保存するため、昭和51年度から4ヵ年をかけて確認調査を実施しました。その結果、下図のよう に2町(約220m)四方の敷地をもち、その中軸線上に南門、中門、金堂、講堂が並び、中門と金堂が回廊で結ばれ、回廊の南東外側に塔が位置するという奈 良の東大寺とよく似た伽藍配置の寺であったことが明らかとなりました。また平成12年春には、その調査で位置しか分からなかった塔跡も調査し、基壇規模や 構造が明らかとなりました。

これらの調査結果を受け、平成15年2月には文部科学大臣により下図の赤線範囲(27,635.04㎡)が国の史跡に指定されました。津山市では今後指定地の公有化を進め、史跡公園とし整備していく予定です。

参照・参考文献:「史跡美作国分寺跡」「遺跡見学のしおり」「わたしたちの津山の歴史」津山市教育委員会発行より抜粋

|