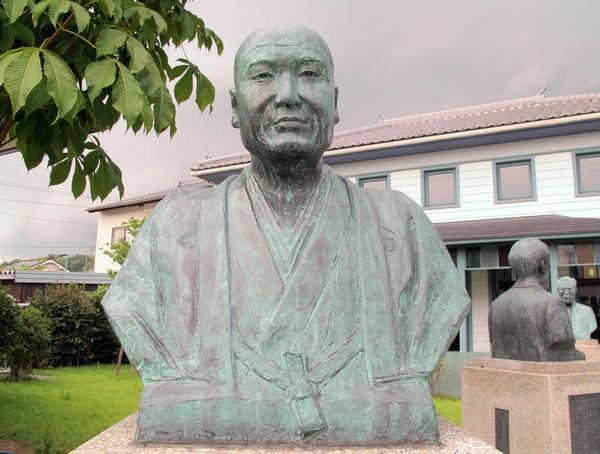

【津山人】宇田川玄随(1755-1797)

宇田川玄随(うだがわげんずい)

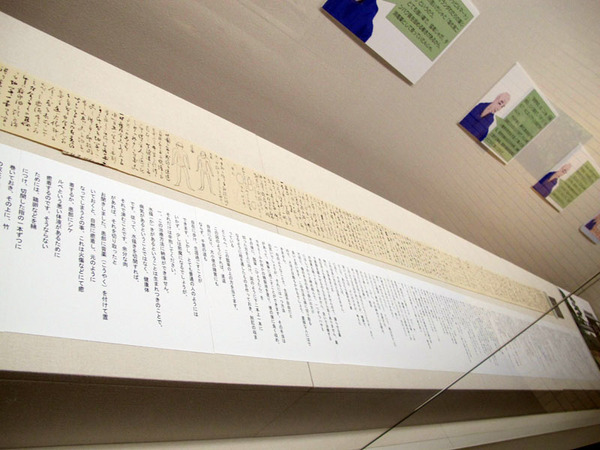

宇田川玄随は元々漢方医で、蘭学に対して「西夷之子鴃其舌而左其衽何足以掛歯牙(西洋人はモズのように口を尖らせ、左前の服着た野蛮人で、歯牙にも掛けることはない)」という態度をとっていました。しかし、解体新書翻訳メンバーの一人であった桂川甫周や大槻玄沢から話を聞き、西洋医学に目覚めると、玄白などにも教えを受け、蘭学者となっていったのです。

★1792年(寛政4)年10月19日、玄随が主導し、津山在住の藩医をはじめ、町医者2名が参加して、津山ではじめての解臓(解剖)を行った。