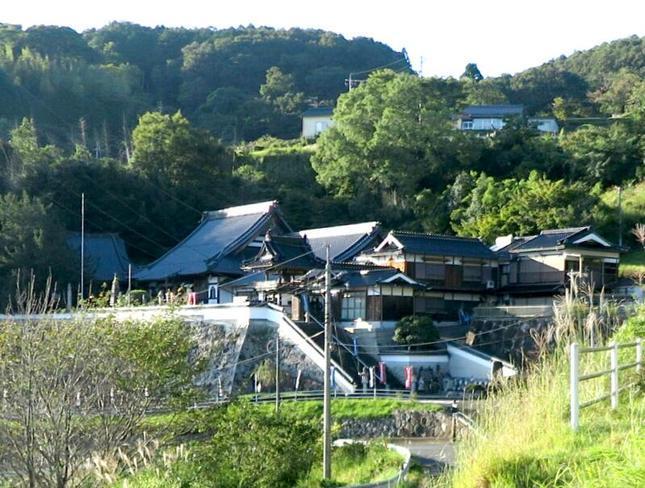

秘史後南朝の里・高根を歩く「如意輪観音寺跡」

秘史 後南朝の仙洞御所の地、高根について「如意輪観音寺跡」貞和3年の石造(宝塔)

酒本武都主氏の親切な道案内により、その幻を求めて歩きました。翌日の令和3年6月4日地区に古い物が多くあることを知ったことにより、せめて石造物の文字だけでも正しく読んでみようと、独り調査に入った。この日私的には大変なものを確認できた。

地元では先人達が、「高仁山長福寺境内 如意輪観音寺跡」と言われる場所には宝塔(仮)があり、それには(判読)「貞和三丁亥天〇〇(1347) 願主 万門」と彫られていることに気づいた。

これは町内で重要文化財指定されている

間 山 四角宝塔康永3年(1344)

一本松 如意経塔延文6年(1361)

東光寺 油地蔵 康暦2年(1380)県指定

この中では二番目のものである。手水鉢には昔は髙仁であったとも奉納者が示していた。

かつて秘史を語ってきた人達は以上のことを知っていたのでしょうか。詳しくは後日の調査を待つことにして地元区長へ中間報告することとした。参考文献:『博士 川勝政太郎著 石造美術入門・同 石造美術の旅』より(文:勝央町文化財保護委員会 委員長 赤木耕三)