宇那提森(うなでがもり)のムクノ木(二宮)

★宇那提の森(ムクノキ)(市指定天然記念物)2013年4月8日取材

巨木のムクノキは、古くから古歌にも名高い名所「宇那提が森」の跡で、もとは繁り栄えた森林でした。しかし、天正年間(1573年頃)宇喜多直家が防塁するため伐採したため、このムクノキ株のみが残ったと伝えられています。推定樹齢は700年で、主幹は根元周囲4m、高さ約10mです。

★宇那提の森(ムクノキ)(市指定天然記念物)2013年4月8日取材

巨木のムクノキは、古くから古歌にも名高い名所「宇那提が森」の跡で、もとは繁り栄えた森林でした。しかし、天正年間(1573年頃)宇喜多直家が防塁するため伐採したため、このムクノキ株のみが残ったと伝えられています。推定樹齢は700年で、主幹は根元周囲4m、高さ約10mです。

天台宗 岩間山本山寺(いわまさんほんざんじ)

大宝元年(701)頼観上人の創建で、本尊は観世音菩薩である。当初は南方の山頂に在ったが、天永元年(1110)現在地に移り、大いに発展して百廿十坊と言われた。

古来、山岳仏教の道場として、又、庶民信仰の霊地として栄えた。長承元年(1132)稲岡ノ庄(誕生寺)の漆間時国公夫妻が参詣、祈願して生まれたのが、後の浄土宗の宗祖と仰がれる法然上人(源空)である。降って江戸時代になると、津山藩の祈願所として、尊ばれ、又、森候の時代には、美作の天台宗の触れ頭であった。山内寺院のうち、遍照院・仏性院・梅元院の三院が院内頭であったが、今では皆、合併して本坊一ヶ寺となった。現在の境内地は四千二百坪、十余棟の堂塔伽藍は、昔に変らぬ面影を伝えている。

国指定文化財、本堂(1350)、三重塔(1652)、宝筐印塔(1335)

県指定文化財、常行堂(1519)、御霊屋(1652)、仁王門(1686)、長屋(1845)、宝筐印塔(1399)、鬼面(1362)、六角型舎利塔(1344)、絹本著色両界曼荼羅図二幅(鎌倉末期)

美咲町教育委員会 (案内板より)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

約300年前、東京・中野に広大な犬小屋があった。

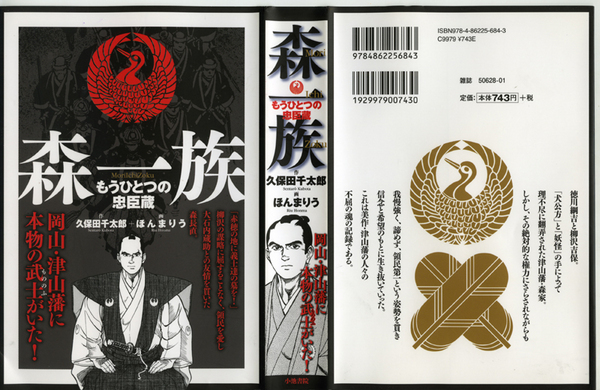

莫大な経済的負担とともに、その造営にあたらされた津山藩・森家の人々が、逆境を乗りこえ、崩壊から再興へと生き抜いた姿を、新たな視点から描く。

十八万六千五百石という外様の大藩であったために、幕府の大藩潰しの標的とされた美作・津山藩森家と、江戸城内の「松の廊下の刃傷沙汰」で取り潰された赤穂藩浅野家。時の権力者・柳沢吉保の策謀に翻弄される両家の姿を、お家再興のために尽力する森直長を軸に描いた歴史コミック。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

これぞ本物の武士!

もっともっと、語り継ぎ、広く知られるべき人物です!

「森一族」をご案内いたします。

12月になれば忠臣蔵・吉良邸討ち入りの日がやってきます。

「忠義、武士の誉れ」と伝えられてきた「忠臣蔵」ですが、津山藩・森家の物語こそ今、広く伝えていくべきではと思います。

領民を愛し、その生活を一番に考えた森長直の生涯は、現代の日本の政治家全員の教科書になると思います。

一昨年、出版した作品ですが、全国から「感動したので遠くにいる息子に送りたい」または「夏休みに生徒に読ませたい」という声をたくさん頂き、重版いたしました。一人でも多くの方に手に取って頂けますよう。

㈱小池書院編集部長 匂坂美保

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(2012年5月7日の衆楽園)衆楽園は、江戸時代初期に津山藩主・森家によって築造された回遊式の庭園です。元禄11年(1698)に松平家が藩主となって以後幕末までは、家臣や他藩・他家からの使者を謁見するための「御対面所」、または藩主の隠居所の庭園として使われ、明治3年(1870)に「衆楽園」として命名されました。

衆楽園は津山城の北側(津山市山北)に位置しており、庭園は南北に長い敷地で、大半を池が占めています。別邸跡の古い建物群は現存せず、それらを再現した建物(余芳閣・迎賓館・風月軒ほか)が建っています。(津山城より)

春夏秋冬いつ来ても見ごたえあります。(過去の取材)

河面 清瀧寺関わりの広山八幡宮(1)

清瀧寺の西側に隣接して、丘陵性の山地があり、その山頂の河面の八幡様がある。地名にちなんで広山八幡宮と言われており、清瀧寺の開基と同時に清瀧寺の鎮守として奉仕建立された伝承のある古い神社である。

清瀧寺仁王門より100m余下った河面の旧道の麓から、山手へのほぼ真っすぐな急な石段が、神社への参道である。その上がり口に、岡山県のかかげた古い制札がある。風化して文字が読みにくくなっているが、敢えて判読すると、

定 1.車馬便乗 2.鳥獣拿捕 3.竹木伐載

右之條々御定通り 禁之者也 昭和12年7月12日 岡山県

とある。神社のある山の木や竹を伐採してはならない等の禁制の標札であるが、単に聖域を保護するのみならず、神社の造営補修の費用を賄うための大切な意味があった。このような禁制は、歴史的にも次のようにかなりな重みをもって記述されている。

「清瀧寺修補記によれば 寛文12年(1672年) 宮山地内伐木赦免の事あり その後郡代長沼字右衛門尉禁伐の制礼を建つと云う その文に日く清瀧寺並に八幡宮宮山山林竹木伐採申間敷事云々 寛文13年(1673年) 森家の臣原十兵衛一春 天和3年(1683年) 原十兵衛一益等累代崇敬の為社殿を造営す此れより後 社寺分離宮山竹木一社勝手に造修用に伐採を許される」(「美作国神社資料」による。)2012年1月取材

河面 上原丘陵に存続の先祖社(光井家の先祖社境内)2012.1.22

河面地域で、ある老婆と話をしていると、次の旨の話を聞くことができた。

「私ら光井姓を名乗る一族は、上原の先祖の社をお祀りしている。

年に一度、秋には先祖祭りとして、親類縁者の光井株が皆集まって近長の大夫(神主)に拝んでもらった後、その場所でにぎやかに会食する。神様として"武内」さん"を祀っている。」後日、近くの老人に案内してもらった。上原集落に近い丘陵に、屋敷森か古い塚(古墳)を思わせるこんもりとした林があって、鳥居や境内をもつ先祖社が祀られていることが分かった。

古代から氏神信仰は、一族で先祖を祀る社をもち、「予祝祭」(よわいまつり)として春、「収穫祭」としての秋にお祭りを行い、一族みんなでの共同飲食をする習わしがあった。(岡山県史古代2)これは、それを今にしてうかがえる氏神信仰の珍しい社である。

これと似た事例として、作州では、菅家一族の信仰が知られている。

作州の菅家とは、菅原道真につながる子孫が平安末期に配流されてより、菅原満佐を祖とする武士団を形成し、菅家七流と言われる大きな勢力をもっていた。

奈義の有本を筆頭に、勝央の植月、鷹取、美作の福光、英田の江見、原田、広土など、この後に奈義・勝北の豊田、久米の垪和、作東の安東、英田の渋谷等々も同族となり南北朝から戦国時代にかけて武士団とし名を成した。

この菅家一族は、先祖神として相撲の神で名高い野見宿禰を祀っていた。

光井家については、「森家以来の大農にして、旧家たり。相伝う、光井氏は当国神楽尾城主田中修理大夫某の子、光井大夫を以って始祖とす。その子孫毛利家に仕ふ。毛利背下の周防国住人光井右京亮の裔(えい)という。」(東作誌)とある。先祖は周防地方(山口県)の同姓の多い光の出自とのことである。市内にある神楽尾城や医王山城は、毛利配下の城であり、光井家は先祖が毛利家としてかかわるだけに、光井一族の信仰が注目される。

箕作家の墓所

箕作家の墓は、もと市内上之町の浄円寺内にあったが、阮甫が江戸に定住したあとここに移された。阮甫以降の省吾、麟祥など幕臣箕作家の墓所は、初め東京小石川の白山浄土寺にあったが、今は多磨霊園に移されている。秋坪・佳吉など津山箕作家の墓所や、奎吾・元八ら江戸箕作家の墓所ならびに大麓以降の菊池家の墓所は、ともに東京谷中墓地にある。

箕作家旧宅が国の史跡に指定された昭和50年、宇田川・箕作顕彰会と津山市教育委員会により、解説板と標柱が設置された。しかし、歳月を経てそれらの傷みが激しいため、箕作阮甫の生誕二百周年にあたり、津山洋学資料館友の会が、広く市民の協力をえて整備したものである。(案内板より)

平成11年11月7日

日吉神社は聞き伝えによると、滋賀県の日吉大社から持って帰ったと言われています。大国主命の弟をお祀りしているとのことでした。太田町内会の宮総代の下山清さんは「昔は廻り舞台もあったが、終戦後に壊したのではないかと思います。そして、参道脇にはワラ家があって賑やかでした。また、日吉神社はすもうの神様なので境内には土俵があり、よく相撲をしていました。」とお話くださいました。日吉神社には記録も紛失して残っておらず、しかも荒れ放題だったのを下山さん達皆で立て直されたそうです。日吉神社は、川崎太田、玉琳、飯綱、東野介代、野介代東分の各町内会が氏子だそうです。毎年7月13日には「お湯立て」があるそうです。2011年10月16日取材

鶴山八幡宮(八子の八幡様・つるやまはちまんぐう)で2011年10月10日(月)秋季大祭がありました。鶴山八幡宮は森家代々ゆかりの深い神社で、 現在津山地方北部の大土産神です。本殿は国指定重要文化財になっています。※過去のレポートはこちらをご覧ください。

福力荒神社(津山市福力130番地)2011年6月25日取材 ★2008年の福力荒神社大祭取材記事

祭神 素盞鳴尊

祭礼

・天和2年 祭日9月9日 社人 横林常陸

現在 旧正月大祭(1日・2日・3日) 春季大祭 4月20日

夏季納涼祭 7月 秋季大祭 10月 新嘗祭・冬至祭 12月

・代表的な祭礼

・旧正月の3日間は午前10時から神事が行われ、巫女による浦安の舞、豊栄の舞も奉納されます。3ケ日には安産・蝮除け・学業成就など願う10数万人もの参拝者で賑わい、参道には200軒もの露店が立ち並びます。

・秋季大祭は、神事に続き傘鉾の行列が組まれ太鼓などを打ち鳴らしだんじり・神輿も御旅所への御巡幸があり盛大に執り行われます。

主要建造物 本殿 幣殿 拝殿 社務所 鳥居 狛犬 碑

宝物 山口彦左衛門の奉献太刀 環頭太刀(創建600年記念)

御利益 蝮除け 子授け 安産 家内安全 学業成就 交通安全 商売繁盛 良縁等