「西村式試作プラネタリューム投影機」が国立科学博物館の「未来技術遺産」に登録されました!

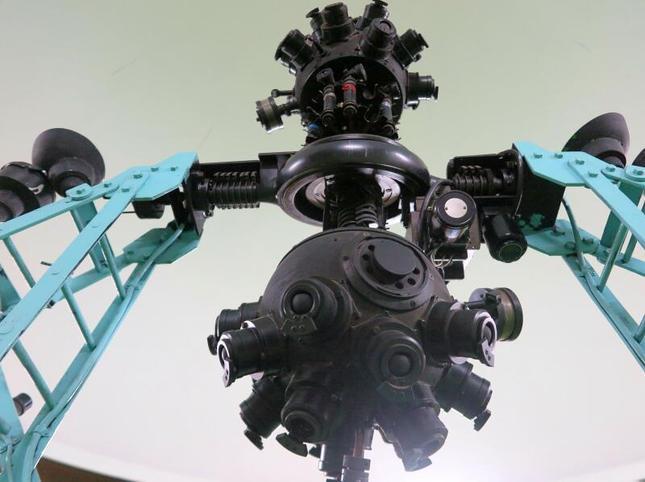

2021年10月、つやま自然のふしぎ館(津山科学教育博物館)が所蔵する「西村式試作プラネタリューム投影機」が、国立科学博物館の「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」に登録されました。

未来技術遺産とは、独立行政法人国立科学博物館によりその保存や活用を図るために選定・登録された日本の産業技術や科学技術の発展を示したり、国民生活・経済・社会・文化の在り方に顕著な影響を与えた科学技術史資料です。

「西村式試作プラネタリューム投影機」は、プラネタリウムの国産化が始まった1950年代に製作された、国産プラネタリウム草創期の資料としてその重要性が認められ、未来技術遺産に登録されました。京都の望遠鏡メーカー西村製作所の西村繁次郎氏(1910~1992)に依頼して特別に製作されたものであり、西村製作所が制作した唯一のプラネタリウム投影機です。

〝試作〟となっているのは、西村氏が依頼を受けるにあたり「初めて造るものなので、製品として世に出す自信はないが、試作ということであれば」という条件で承諾をされたためです。この投影機は1967(昭和42)年~1990年代の初め頃まで当館で使用されていました。

現在つやま自然のふしぎ館ではプラネタリウムの投影及び投影機の公開はしておりませんが、御希望があれば投影機の見学は可能です。ただし、事前にその旨ご連絡ください。