第二回 つやま町燈路(城東地区)

令和3年10月23日(土)18時~20時、第二回つやま町燈路が、城東地区12町内、11箇所(中之町は当日不幸があり急遽中止)で2610個の灯籠が灯されました。

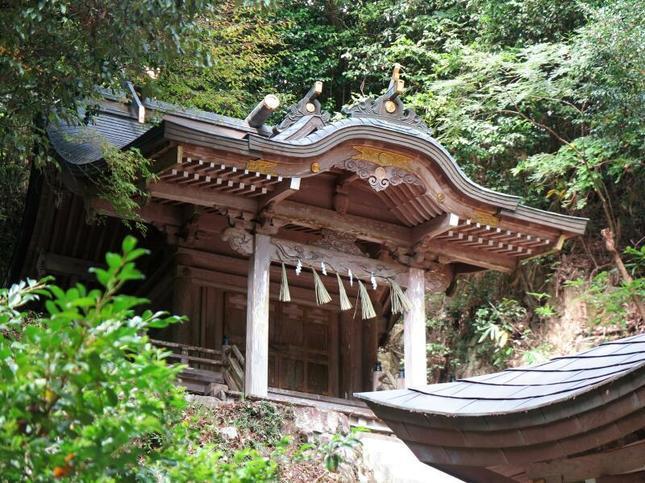

今回もウィズコロナの観点から事前告知を一切行わず、地域住民のみのイベントとして開催されました。上之町6丁目と西新町が共同で旧出雲街道の参道開始点から大隈神社の本殿前までを700個の燈篭で光の道を作った。(県重要文化財付近はLED光源を使用して火災の発生を防止した。)

また、旧出雲街道沿いの民家の軒先に並べた灯籠は、重伝建の町並みとマッチした景観となり、多くの地域住民が沿道に出て景色を楽しんだ。

2020年10月17日・2020年10月17日(土)の夜(大隅神社宵祭りの夜)