美作の大庄屋巡り「植月家 植月六郎右衛門」

植月家 植月六郎右衛門 久米南条郡一方村 森藩~松平藩

大庄屋まで

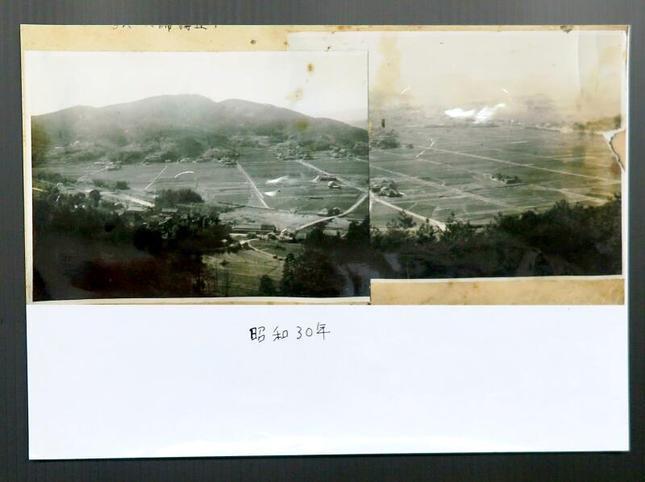

植月氏は、美作菅家七党の一つである。家譜によれば、その子孫が宇喜多氏に仕えて一方村を与えられ、神南備山北麓に居を構えた。これが一方村植月氏の祖である。新右衛門が森藩の大庄屋を勤め、その後明治まで続いた。

大庄屋として

植月新右衛門は承応2年(1653)の一方村の「山上り」や、延宝7年(1679)の皿川改修工事による広い新田作りに功績があった。皿川改修には下弓削村大庄屋河原善右衛門とともに尽力した。六郎右衛門は元禄一揆の記録を残し、山中一揆が起ると、120名の人夫を連れ、弓や鉄砲などを携帯して、鎮圧に出動する準備をした。澄江は、慶応2年(1866)長州戦争に郷夫隊総取締として従軍した。