阿波川沿いの六地蔵尊(阿波)

六地蔵は六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)の衆生を済度するという思想から、六尊の立像を半肉彫したもので六体それぞれ異なる特物印想をあらわしており、平安時代から六地蔵信仰も始まったといわれている。因みに仏像図絵による六地蔵は次のとおりである。(『日本石仏辞典』による)

地持地蔵(護讃地蔵)両手で念珠を持つ

陀羅尼地蔵(弁尼地蔵)右手施無畏印・左手引摂印

宝性地蔵(破勝地蔵)合掌

鶏亀地蔵(延命地蔵)右手錫杖・左手如意珠

法性地蔵(木休息地蔵)両手で柄香炉を持つ

法印地蔵(讃竜地蔵)両手で幢幡を持つ

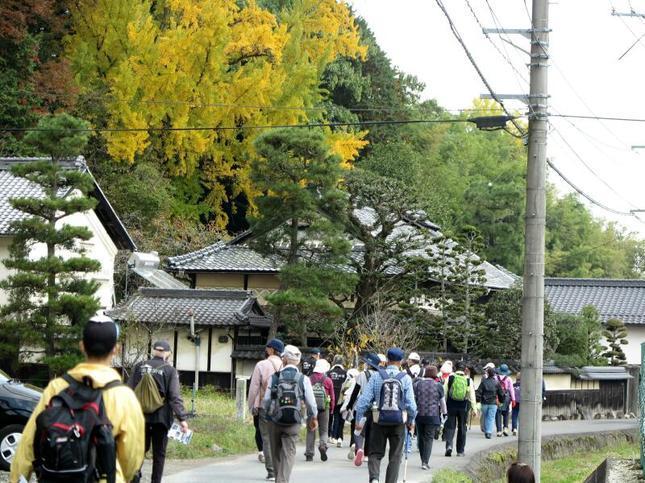

大高下ふるさと村は、今も茅葺きの民家の多い農村であるが、豪雨が続くと阿波川が氾濫し、水害を被ることしばしばであった。改修した川土手の内側に並ぶ地蔵尊の列は、出水に洗われて乱れた共同墓地などから集めてきたもので、水の平和を見守る地蔵菩薩のお姿です。

このほか、阿波村は高福寺前の首無し六地蔵、尾所の六地蔵旧道に残る道しるべ兼用の地蔵など、村の民族史にかかわる石仏が多い。阿波村(文:立札より)