津山と松尾芭蕉の縁

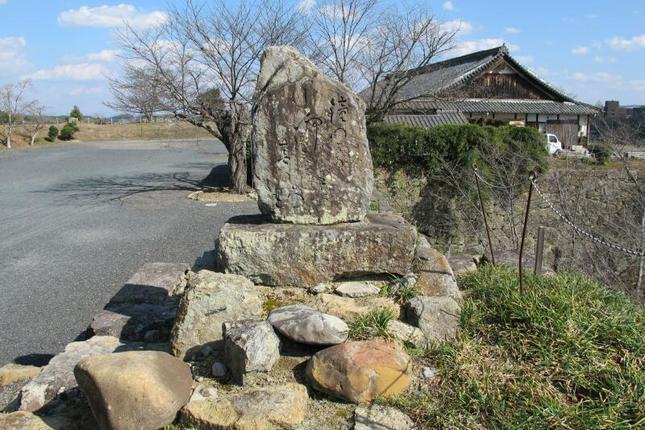

津山城(鶴山公園)に松尾芭蕉の句碑がある。津山と松尾芭蕉の縁を調べてみました。

全国に知られた富豪で俳人でもあった蔵合の五代目孫左衛門直良は、元禄(1688-)から享保(1716-1734)年間頃、全盛を誇った蔵合家当主。西鶴が『日本永代蔵』にえがいたのも直良の時代と思われるが、芭蕉とも交友を結び俳人でもあった富豪の面影をしのばす。俳号は「推柳」という。句集『夢三年』(寛政12年、岡山の佐々木松雨が編集)の中に、芭蕉の友人・山口素堂の一文をのせている。その中に「津山の住、推柳子のもとへ赤木氏より、わが友芭蕉の翁が絵かきて自ら賛せるを送らせー」とあり、芭蕉と蔵合直良推柳の交友を窺わせる。芭蕉が送った自画賛については享保元年(1716)に、やはり芭蕉門の俳人・月空庵露川が門人の燕説を供に津山を訪れた時の紀行『西国曲』に次のように記されているという。紀行には蔵合の繁栄ぶりを示す記事もあり、西鶴の『日本永代蔵』をさらに裏付ける。(2015年4月21日撮影)