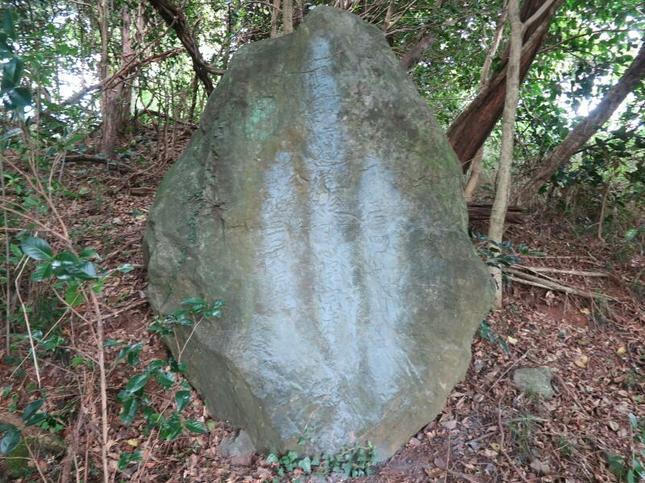

田熊字福本のなぞの石碑その後

前回組んだ田熊の謎の石碑の後、2020年9月27日「出雲街道を歩こう会」に参加したのをきっかけに、勝央町文化財保護委員長の赤木耕三さんに、「我が家の山の中に、大きな石碑があるんだけど解らないから気になって仕方がない。」と相談したところ「そりゃ~解明せにゃ~いけんじゃろ。」ということになり、10月10日に赤木さんが現地に来て判読してくださいました。この時は判読できないところが少しあったそうで、再度12日に来てくださって「完全に判読できた。」と赤木さんから連絡が入り、喜び勇んで現地に行き説明を聞きました。(その後も何度か足を運んでいただいたそうです。)

正保4年(1647)8月に建てられた供養碑であること、南無妙法蓮華経 日心院宗有 施主 ニ木宗一〇尉であることが確認でき、福栄山寿林寺2代目の住職が祈祷、二木氏が施主であることが分かりました。